Jesuitische Kongregationen an der Universität Wien und am akademischen Gymnasium

Seit den 1560er Jahren organisierten die Jesuiten in ganz Europa ihre Kongregationen, unter den barocken Bruderschaften gehörten diese Marianischen Sodalitäten zu den strengsten Formen. Institutionell waren sie vereinheitlicht und zentralisiert, formell gehörten alle Schüler- und Studentenkongregationen zur Hauptkongregation des römischen Jesuitenkollegs (Collegio Romano). In Wien gründeten die Patres Sodalitäten getrennt für verschiedene gesellschaftliche Gruppen, Nationen (Sprachgruppen) sowie für Erwachsene bzw. Studenten.

Als die Gesellschaft Jesu durch Ferdinand I. ihr Kolleg Am Hof erhalten und neu errichten konnte, organisierten die Jesuiten dort ihr erstes großes Gymnasium und eine akademische Ausbildung. Sie errichteten ein Konvikt und gründeten die ersten Schülerkongregationen: eine Sankt Barbara-Kongregation für die Schüler des Konvikts (1573), dann eine Kongregation Mariä Himmelfahrt (1579) als programmatischer Akt gegenreformatorischer Zielsetzungen unter dem Patronat des Bischofs Johann Caspar Neubeck. Diese Kongregation diente später als eigene Sodalität der Akademie- und Universitätsstudenten und spielte in der österreichischen Jesuitenprovinz eine wichtige, vorbildhafte Rolle. Ab 1597 spaltete sich eine kleinere Kongregation der Gymnasialschüler unter dem Namen Mariä Empfängnis (Regina Angelorum Purificata) ab, die ab den 1630er Jahren als eigene Sodalität der Rhetorik- und Poetikschüler weitergeführt wurde. Parallel dazu richteten die Jesuiten für ihre „jüngsten“ Schüler, die Grammatikschüler, eine Kongregation Mariä Lichtmess ein (1632). Schließlich erhielt auch das St. Pankratius- und Ignatius-Konvikt eine eigene Kongregation Mariä Heimsuchung (1637).

Als Ferdinand II. die Inkorporation des Jesuitenkollegs in die Universität Wien durchsetzte (1623) und die Jesuiten bis in die 1650er Jahre ihren neuen monumentalen Gebäudekomplex mit der Universitätskirche, dem neuen Jesuitenkolleg (heute als Campus Akademie bekannt) und dem großen Schulgebäude (in der Bäckerstraße) im Stubenviertel errichten ließen, übersiedelten auch die Kongregationen des Kollegs mit den Patres an den neuen Standort. Die Sodalitäten der beiden Konvikte waren in den neu errichteten Konvikts- bzw. Seminargebäuden untergebracht. Bis heute besteht die Barbarakirche als griechisch-katholische Kirche, die bis 1773 als eigene Kapelle und daneben als Versammlungsort der S. Barbara-Kongregation diente.

Die Gebäude des St. -Pankratius und St. Ignatius-Konvikts wurden nach 1773 abgerissen, doch befand sich dort auch eine Kapelle für die Seminaristen, also für die Mitglieder der Kongregation Mariä Heimsuchung. Die Tätigkeit der beiden Sodalitäten war ähnlich wie die der größeren Studentenkongregationen, zur Größe gibt es nur lückenhaften Daten: Im 17. Jahrhundert hatten sie rund 50 Mitglieder, später ca. 50-100 Sodalen. Nicht alle Konviktschüler und Seminaristen traten automatisch ein, aber im 18. Jahrhundert tendierten die Kongregationen (im Allgemeinen) dazu, immer mehr Mitglieder zu haben.

Die drei großen Studenten- bzw. Schülerkongregationen, die nicht mit den erwähnten Konvikten verbunden waren, hatten wesentlich mehr Mitglieder. Unter der Leitung der Jesuiten gab es zu Beginn des 18. Jahrhunderts etwa 1.000 Universitätsstudenten und ebenso viele Gymnasiasten. Eine Blütezeit der Jesuitenschulen waren die 1720er und 1730er Jahre, als die schulischen, seelsorgerischen und wissenschaftlichen Aktivitäten des Ordens noch kaum von den (Bildungs-)Reformen der Aufklärung betroffen waren. Ende der 1730er Jahre betrug die Gesamtzahl der von Jesuiten unterrichteten Universitätsstudenten mehr als 1.000, die Zahl der Gymnasiasten 2.300. Die Kongregation Mariä Himmelfahrt stand als akademische Kongregation unter der (geistlichen) Leitung eines jesuitischen Universitätsprofessors und zählte um 1735 jährlich über 1000 Mitglieder. Die „mittlere“ Mariä-Empfängnis-Kongregation und die „kleinste“ Mariä-Lichtmess-Kongregation hatten wohl um die 300 Mitglieder pro Jahr. Alle Sodalitäten haben neben den jesuitischen Präsides (geistliche Leiter) „externe“ Herren als Wohltäter und als Rektoren — sie waren zum Teil (nichtjesuitische) Universitätsprofessoren oder bedeutende Prälaten, Aristokraten etc.

Jede Kongregation verfügte über eine eigene Organisation (gewählte Magistrat), einen Versammlungsraum, Gegenstände wie Prozessionsinstrumente, Fahnen, Bußgewänder, ein handgeschriebenes Album mit den Namen der Mitglieder, chronikale Aufzeichnungen, die nach Jahren (Historia) bzw. nach Tagen (Diarium) geführt wurden. Außerdem hatten sie Rechnungsbücher, eine Bibliothek und eine eigene Kasse. Größere Kongregationen waren finanziell stärker, die Jesuiten achteten darauf, dass die Geldmittel der Sodalitäten stets getrennt von anderen Wirtschaftseinheiten wie Kolleg oder Konvikt aufbewahrt und verwendet wurden. Mindestens zwei Versammlungsräume der drei genannten Studentenkongregationen des akademischen Kollegs sind bekannt. Über der Sakristei der Universitätskirche befindet sich ein Oratorium (heute als Chorproberaum genutzt), das als Versammlungsraum der kleineren Schülerkongregationen oder möglicherweise auch als persönlicher Andachtsraum oder als Ort für Gruppenexerzitien (vor allem im 18. Jahrhundert, z.B. in der Fastenzeit) gedient haben könnte. Auf Kosten der Kongregation Mariä Himmelfahrt wurde 1736 der große Theater- oder Versammlungssaal der Schulgebäude in der Bäckerstraße (heute als Alte Aula bekannt) renoviert und neu ausgestattet. Die Decke des Saales schmückten die beiden berühmten Maler Anton Hertzog und Anton Danne mit einem (mittlerweile restaurierungsbedürftigem) Fresko, das die Himmelfahrt der Muttergottes darstellte, passend zum Titel der Kongregation. An der Westwand wurde ein neuer Marienaltar anstelle des alten, schrankartigen Klappaltars aufgestellt. Der Saal hatte eine Doppelfunktion: Er diente nicht nur als Versammlungsraum der akademischen Kongregation, sondern auch als Theatersaal des Gymnasiums und der Universität. Zu diesem Zweck befand sich am östlichen Ende des Saals eine Bühne, die 1736 ebenfalls erneuert wurde.

Die Geschichte der genannten Kongregationen ist nur lückenhaft bekannt. Ein Grund dafür ist, dass nach der päpstlichen Aufhebung der Gesellschaft Jesu (1773) die Kongregationen zwar in neu organisierter Form bis zur josephinischen Auflösungswelle (1783) fortbestanden, ihre schriftlichen Quellen jedoch weitgehend vernichtet wurden. Aus dem Wiener Jesuitenkolleg — also aus der jesuitischen Zeit der Universität — ist nur eine einzige handschriftliche Historia congregationis bekannt, die die Jahre 1679–1783 umfasst. Eine gedruckte, thematisch gegliederte Kongregationsgeschichte (Saeculum Marianum Sodalitatis Beatae Mariae Virginis in Coelum Assumptae, Wien, Leopold Voigt, 1678) erschien zum hundertjährigen Bestehen der Sodalität. Bekannt sind auch die Neujahrsgeschenkbücher, Handbücher und andere Gebets- und Andachtsbücher der Schüler- und Studentenkongregationen, die meist auf eigene Kosten für die Mitglieder gedruckt wurden und deren Hauptzweck darin bestand, die Knaben mit neuer, alltagstauglicher geistlicher Lektüre, Einführungen in das rechte sakramentale Leben und Gebetbüchern (z.B. Kreuzwegandacht) zu versorgen. Wir kennen auch die Praxis der Verteilung der sogenannten Monatsheiligen (sanctorum menstruorum distributio), d.h. die Schüler erhielten regelmäßig kleine Heiligenbilder, die mit ihren Tugenden als Vorbilder für die jungen Sodalen vorgestellt wurden.

Die Mitglieder der jesuitischen Kongregationen nahmen selbstverständlich an den kirchlichen Festen der barocken Residenzstadt teil, zogen mit ihren Kongregationsfahnen und tragbaren Bildern (symbola) in Prozessionen mit und beteiligten sich an den für sie organisierten Wallfahrten. Die Sodalitäten fungierten als Wiege vieler späterer geistlicher Berufungen und spielten eine regulierende und normierende Rolle, als sich im 17. und 18. Jahrhundert die barocke Religionsausübung und ein neues, wenngleich sich ständig wandelndes Normensystem herauskristallisierte.

Quellen:

Archivum Austriae Societatis Iesu (Jesuiten in Zentraleuropa, Regionalarchiv Wien) Sign. 2111516, Historia Congregationis Beatae Mariae Virginis in Coelos Assumptae ex quatuor academicis facultatibus congregatae secundo saeculo 1679‒1783.

Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 8342, Historia collegii Societatis Iesu Viennensis, pars III (1728–1770)

https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DOD_63334&order=1&v...

Österreichische Nationalbibliothek, Signatur 310553-A, Saeculum Marianum Sodalitatis B. Mariae Virginis in Coelum Assumptae, In Caesareo et Academico Soc. Jesu Collegio Viennae Austriae, Authoritate Apostolicà erectae, et confirmatae, Exhibens Compendium Operum per Eam piè laudabiliterque gestorum ab annis Centum. Dicatum pro Xenio DD. Sodalibus memoratae Sodalitatis ex quatuor Academicis Facultatibus sub Deiparae Clientela jam olim, & nunc Congregatis. Wien, 1678.

https://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ172258302

München, Bayerische Staatsbibliothek, Asc. 3044, Manuale Sodalitatis B. Mariae Virg. Gloriose In Coelos Assumptae Viennae Austriae, in Collegio Caesar. et Acad. Soc. Jesu Erectae et Confirmatae. Wien, 1643.

https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10264854?page=,1

Österreichische Nationalbibliothek, Litterae annuae provinciae Austriae Societatis Jesu (1615–1773).

Archiv der Universität Wien, Lad. XL.III.4 Inventar 1783.

-

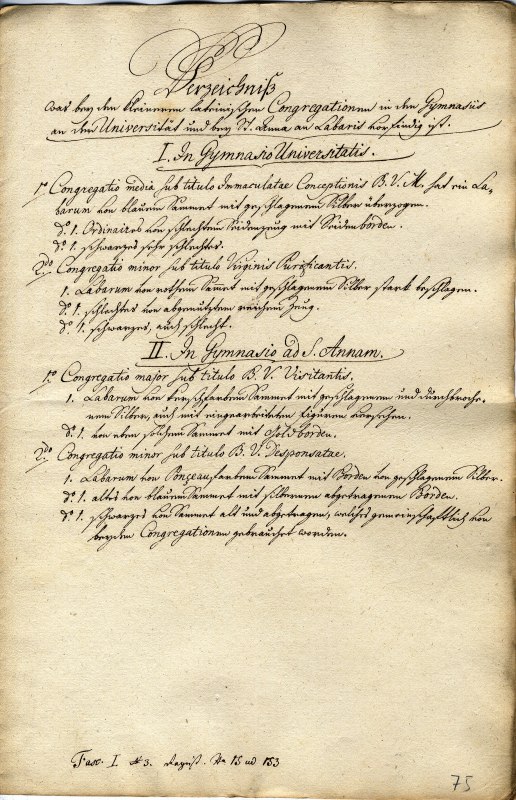

Aufstellung der Fahnen bei den jesuitischen Kongregationen des Universitätsgymnasiums und des Gymnasiums bei St. Anna

Nach der Auflösung des Jesuitenordens wurden auch die Kongregationen neu organisiert. U.a. wurden die Vermögenswerte erhoben, hier ein Verzeichnis...

Zuletzt aktualisiert am : 29.04.2025 - 13:09