(Auf-)Brüche, Krisen und Konflikte

Die Universität Wien zählt mit ihrer mehr als 650-jährigen Geschichte zu den ältesten und wirkmächtigsten Institutionen Österreichs. Die Tatsache, dass sie seit dem späten Mittelalter bis heute ohne Unterbrechung als Stätte des höheren Unterrichts, der Gelehrsamkeit und der Wissenschaft besteht, verführt allzu leicht zu einer Sichtweise, in der Kontinuitäten im Mittelpunkt stehen. Dabei gab es in ihrer Geschichte immer wieder Brüche, Neuanfänge, existenzbedrohende Krisen und Phasen der Stagnation. Politische und religiöse Konflikte, welche auch auf akademischem Boden ausgetragen wurden, bestimmten ebenso ihre Entwicklung wie der gesellschaftliche Wandel.

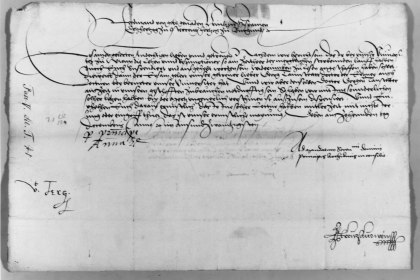

Schon die Gründung 1365 war ein Wagnis, welches keineswegs eine gesicherte und kontinuierliche Entwicklung versprach. Erst die Nachjustierungen 1384 schufen eine halbwegs sichere ökonomische und infrastrukturelle Basis. So wie in anderen europäischen Universitätsorten war der universitäre Alltag in Mittelalter und früher Neuzeit von zum Teil blutigen Konflikten mit der Stadtgemeinde und ihren Bewohnern geprägt.

Die Ausbreitung der Reformation im frühen 16. Jahrhundert führte zu einem dramatischen Rückgang der Immatrikulationszahlen. Das Eingreifen des Landesfürsten sicherte den Fortbestand der Universität, freilich um den Preis des weitgehenden Verlustes mittelalterlicher Autonomie. Von der Universität wurde erwartet, dass sie ihren Beitrag zur Sicherung des katholischen Glaubens leistete. 1623 wurde der Studienbetrieb weitgehend dem Jesuitenorden übertragen.

Dessen Einfluss auf das Studienwesen wurde im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus sukzessive zurückgedrängt, bis er 1773 sogar (vorübergehend) aufgelöst wurde. Schließlich wurden sogar Protestanten und Juden zum Studium zugelassen. Der universitäre Unterricht wurde reformiert und gleichzeitig unter staatliche Aufsicht gestellt. Nicht die wissenschaftliche Innovation, sondern die Heranbildung „nützlicher“ Untertanen sollte die Aufgabe der Universität sein.

Die politische Stagnation des Vormärz wirkte sich auf die Entwicklung der Universität nachteilig aus. Mit den Verhältnissen unzufriedene Studenten und Akademiker prägten maßgeblich die Revolution von 1848. Die von ihnen erkämpfte Lehr- und Lernfreiheit war eine der wenigen Errungenschaften, welche die Niederschlagung der Revolution überlebten.

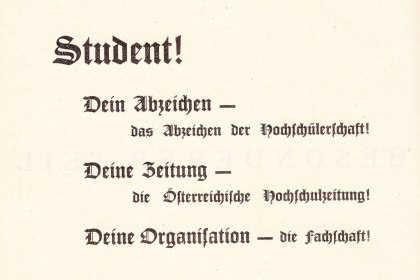

Die politischen und gesellschaftlichen Krisen des Habsburgerreiches im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert prägten auch die inneruniversitären Konflikte. Die Zulassung von Frauen zum Studium bedurfte der Überwindung hartnäckiger Widerstände. Liberale und demokratische Gesinnung geriet immer mehr in die Defensive, während insbesondere im akademischen und studentischen Milieu Deutschnationalismus und Antisemitismus im Aufschwung waren.

Diese Entwicklung verschärfte sich nach dem Zusammenbruch der Monarchie und trug wesentlich zur reibungslosen „Säuberung“ der Universität 1938 bei, als binnen kürzester Zeit politisch missliebige und jüdische Studierende und Lehrende vertrieben wurden. Von den Überlebenden kehrten nach 1945 nur wenige an die Universität zurück. Die Entnazifizierung wurde anfangs mit einigem Nachdruck betrieben, doch schon bald durften als „minderbelastet“ geltende Professoren wieder in ihre Positionen zurückkehren.

Der ökonomische Aufschwung in Zeiten des „Wirtschaftswunders“ begünstigte die Herausbildung eines neuen Mittelstandes, der für seine Kinder eine universitäre Ausbildung anstrebte und einen „Bildungsboom“ auslöste. Die Immatrikulationszahlen stiegen rasant, ebenso der Anteil von Frauen unter den Studierenden. Wenn auch die 68er Bewegung in Wien nur eine „zahme Revolution“ darstellte, wurde die Mitsprache Studierender und Angehöriger des Mittelbaus in universitären Angelegenheiten mit dem Universitätsorganisationsgesetz 1975 verwirklicht. Die Entwicklung zur Massenuniversität stellt bis heute eine zu bewältigende Herausforderung dar.

Einen der gravierendsten Einschnitte der institutionellen Geschichte der Wiener Universität bildete die Umsetzung des Universitätsgesetzes 2002, welches die Forderungen nach größerer universitärer Autonomie verwirklichte und die Medizinische Fakultät als eigenständige Universität ausgliederte (wirksam mit 1.1.2004). Es brachte die Abkehr von der „Gremienuniversität“ und übertrug der Universitätsleitung Agenden, welche vormals staatlichen Instanzen vorbehalten waren.

-

Anfänge der Alma Mater Rudolphina

1365–1384 -

Die Universität in Zeiten der Pandemie

15. Jhdt.–21. Jhdt. -

Über „Fossen“ und „Partekenfresser“

15. Jhdt.–16. Jhdt. -

Die Universität Wien im Zeitalter der konfessionellen Auseinandersetzungen

1517–1700 -

Die Universitätsreformen unter Ferdinand I.

1521–1554 -

Der Jesuitenorden und die Universität Wien

1551–1773 -

Die theresianisch-josephinischen Reformen 1749–1790

1749–1790 -

„Was kommt heran mit kühnem Gange?“

1848 -

Antisemitismus an der Universität Wien

1421–2006 -

Die Universität als Lazarett – der Beitrag der Universität Wien zum Ersten Weltkrieg

1914–1918 -

Die Universität Wien im Austrofaschismus

1933–11.3.1938 -

Die Universität Wien im Nationalsozialismus

12.3.1938–26.4.1945 -

Die Wiedereröffnung der Universität Wien und der Umgang mit dem Nationalsozialismus nach Kriegsende 1945

4.1945–2015

-

Das Jahr 1968

1968