Die Universität als Lazarett – der Beitrag der Universität Wien zum Ersten Weltkrieg

Während des Ersten Weltkriegs wurde im Hauptgebäude der Universität Wien – wie an anderen Wiener Hochschulen auch – ein Verwundetenspital eingerichtet, um leichte Kriegsverletzte aufzunehmen.

Bereits am 11. August 1914 wandte sich Rektor Richard von Wettstein mit der entsprechenden Bekanntmachung an die Öffentlichkeit:

„Der Senat und die Professoren der Wiener Universität haben den Beschluß gefaßt, die Räume des Universitäts-Hauptgebäudes für Zwecke der Kriegsverwaltung als Verwundetenspital zur Verfügung zu stellen [...]. Die Ausführung des Planes wird den Angehörigen und Freunden der Universität Gelegenheit bieten, ihre Kräfte im Dienste einer einheitlichen, großen und wichtigen Kriegshilfsaktion zu konzentrieren. Die Einrichtung des Spitales, die Besorgung der ärztlichen Hilfe und des Pflegedienstes und die Aufbrindung der Betriebs- und Verpflegungskosten sollen aus eigener Kraft geleistet werden“.

Für die Vorbereitungsarbeiten wurde vorübergehend im Festsaal eine Schneiderei eingerichtet, in der Studentinnen sowie Frauen und Töchter von Universitätsprofessoren Bettwäsche anfertigten. Als notwendige Basis des Krankenhausbetriebes wurden zudem Wasserleitungen installiert und Betten aufgestellt. Die Ausstattung wurde aus Mitteln der Universität sowie mithilfe von Spenden von Professoren und deren Familien finanziert. Noch im September 1914 konnte die – großteils von Frauen koordinierte – Einrichtung des Spitals großteils abgeschlossen werden.

Das 550. Universitätsjubiläum, das im Jahr 1915 gefeiert werden sollte, entfiel sang- und klanglos infolge des wenige Monate davor begonnenen Ersten Weltkriegs. In seinem Rektoratsbericht vom Oktober 1914 assoziierte der scheidende Rektor Wettstein vielmehr über die Neuausrichtung des Jubiläumsgedankens: die Universität feierte nicht mehr sich, ihre Idee und ihre Funktion in der Gesellschaft, sondern ordnete sich in den „nationalen Schulterschluss“ der Kriegseuphorie ein, bis zur räumlichen Selbstaufgabe. Symbolisch wirksam hatte die Universität bereits ein Monat nach der Kriegserklärung beschlossen, das Hauptgebäude der Universität an der Wiener Ringstraße zur Hälfte in ein Lazarett umzubauen und sich so symbolisch-räumlich am Kriegswerk zu beteiligen:

„Die Kriegshilfsleistung der Gesamtuniversität, die Widmung eines großen Teiles der Räume ihres Hauptgebäudes für den Kriegshilfedienst drückt auch dem Studienjahre, an dessen Schwelle wir stehen, seine Signatur auf. Es ist das Jahr, in dem die Wiener Universität das 550jährige Jubiläum ihres Bestandes zu feiern hätte. Ihre Aktion bildet daher zugleich ihr Jubiläumswerk. Die Universität, die Lehr- und Pflegestätte philosophischer und ethischer Ideale, stellt sich als Ganzes in den Dienst der praktischen Humanität.

Wir glauben, indem wir dadurch unsere Theorien zur Verwirklichung bringen und ihnen gerecht werden, unser Jubiläum würdig zu begehen. Siegeszuversichtlich und hoffnungsfreudig blicken wir in diesen Tagen der Zukunft entgegen.“

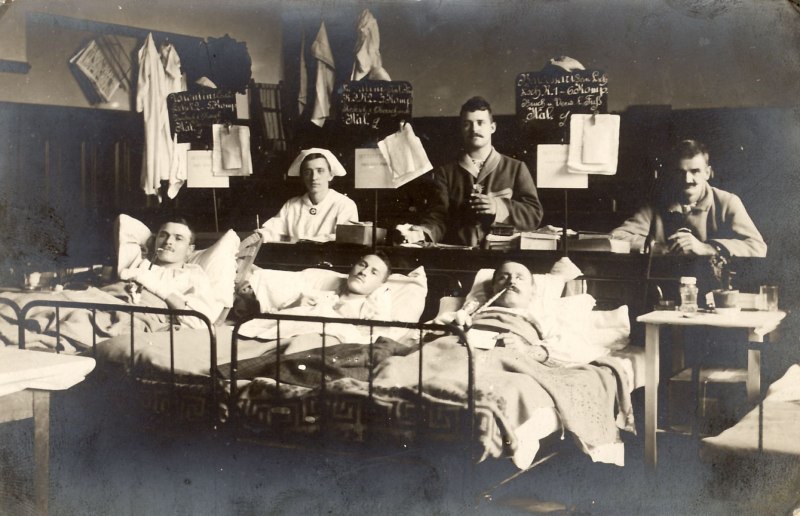

In der Universität entstand unter Leitung von Wettstein und Hans Horst Meyer ein Hilfslazarett, in dem der große Festsaal als zentraler Speise- und Aufenthaltsraum für die verwundeten Soldaten, der kleine Festsaal als Ambulatorium und diverse Hörsäle als Operationssäle und der Juristentrakt als Quarantänestation dienten. In den Hörsälen in den oberen Stockwerken wurden 26 Krankenzimmer mit ca. 800 (später 1.200) Betten eingerichtet, darüber hinaus wurden bald auch die Gänge mit Betten belegt. Zwei Hörsäle wurden zu einem großen Baderaum umgebaut. Der Arkadenhof diente zur Hälfte als Erholungsbereich für die Kriegsversehrten. Das Hilfsspital sollte leicht verletzte Soldaten aus anderen Wiener Spitälern übernehmen, um diese zu entlasten. Zahlreiche Lehrende bzw. ihre Familienangehörigen und Studierende fungierten als Pflege- und Hilfspersonal. Die Leitung des Spitals übernahm der Professor für Chirurgie Alexander Fraenkel.

Im Dezember 1915 traten 855 Hochschullehrer Österreichs unter Führung Lehrender der Universität Wien in der Erwartung, dass „sich der Krieg einem glücklichen Abschluß nähert“, öffentlich für einen wirtschaftlichen Zusammenschluss Österreich-Ungarns mit dem Deutschen Reich ein.

Der universitäre Lehrbetrieb konnte trotz der räumlichen Einschränkungen fortgesetzt werden, da die Zahl der Studierenden (und der jüngeren Dozenten) infolge der Einberufungen zum Kriegsdienst stark zurückgegangen war. Die Zahl der Frauen unter den Studierenden stieg kontinuierlich an. Eigene „Kriegskurse“ zu Themen wie Krankenpflege oder „Das wirtschaftliche Verhalten in Kriegszeiten“ wurden eingeführt, konnten über den Rückgang von Forschung und Lehre, den Abbruch der internationalen Kontakte und den großen Mangel an Büchern und Forschungsmitteln nicht hinwegtäuschen. Eine nachhaltige Wirkung auf Lehre und Forschung hatten die Kurse nicht und verschwanden mit der Schließung des Lazaretts im Universitätshauptgebäude im September 1916 auch wieder. Während des Ersten Weltkriegs wurden Wissenschaft und Forschung in die Entwicklung der Kriegstechnik und die Entmenschlichung des Krieges einbezogen. Eine allfällige Involvierung der Universität Wien – etwa in die Giftgasentwicklung oder rassenkundliche Untersuchungen – ist bis heute noch nicht eingehend erforscht worden.

Nach dem Zusammenbruch der k. u. k. Monarchie blieb die Universität Wien institutioneller Wegbereiter (deutsch)nationaler, antidemokratischer, antisemitischer und totalitärer Ideen und Politiken. Das Engagement der Universität im Weltkrieg äußerte sich auch nachträglich in der universitären Gedenkkultur: Eine erste Initiative, ein Gefallenendenkmal zu errichten, wurde 1914 vorerst nicht weiterverfolgt, aber 1919 neu aufgenommen und 1923 realisiert. Auf Initiative der Deutschen Studentenschaft Österreichs wurde in Verbindung mit „ihren Lehrern“ ein Denkmal für die in „Ehren gefallenen Helden unserer Universität“ errichtet. Der so genannte „Siegfriedskopf“ spielt auf den Brudermord des Nibelungenstoffes und die „Dolchstoßlegende“ an und lässt sich in die Tradition sogenannter Langemarck-Denkmäler stellen, die den Heldentod der deutschen Jugend glorifizieren und nicht nur für die Nationalsozialisten als Symbol für den kämpfenden Studenten standen.

-

Weihnachtsgabe des Verwundetenspitals der k. k. Universität Wien 1915: Gedenkblatt mit Abbildung des Kastaliabrunnens im Arkadenhof sowie einer Szene aus einem Krankenzimmer, 1915

Kastaliabrunnen mit Bibliothekstrakt im Hintergrund, darunter ein Krankenzimmer. Diese Darstellung wurde ursprünglich als Exlibris für eine...

-

Ein Hörsaal als Operationssaal für verwundete Soldaten, Hauptgebäude der Universität Wien, 1914/15

-

Der Arkadenhof mit Kriegsversehrten, Hauptgebäude der Universität Wien, 1914/15

Die "Ruhmeshalle der Wissenschaft" diente währende des Ersten Weltkrieges der Erholung der Kriegsversehrten.

-

Ein Hörsaal als Krankenzimmer für verwundete Soldaten, Hauptgebäude der Universität Wien, 1914

-

Ein Gang im Hauptgebäude der Universität Wien mit Krankenbetten für verwundete Soldaten, 1914–1916

Aus Platzgründen wurden die Betten auch auf den Gängen aufgestellt.

-

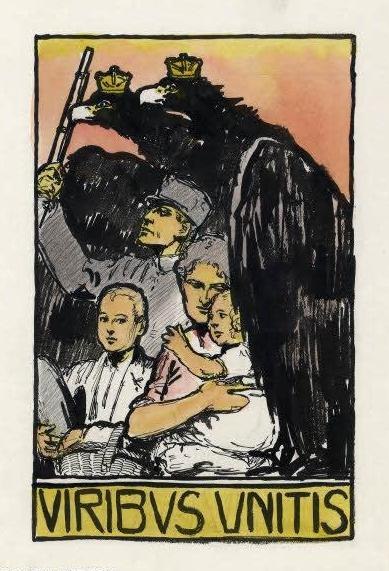

„Viribus Unitis“, Patriotisches Propaganda-Motiv zum Ersten Weltkrieg

Patriotisches Propaganda-Motiv zum Ersten Weltkrieg mit Soldat und Mutter mit Kindern, die unter den Fittichen des Doppeladlers Schutz finden...

Zuletzt aktualisiert am 22.11.2024 - 15:29

-

Die Universität am „Ring des 12. November“

1918–1923 -

Denkmal „Siegfriedskopf“

1923–2006

-

Richard Wettstein Ritter von Westersheim

30.6.1863–10.8.1931