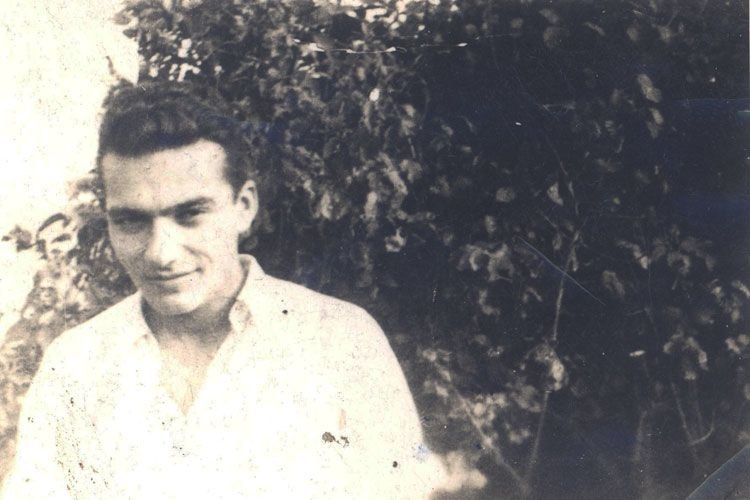

Jura Soyfer

Schriftsteller

Ehrungen

| Ehrung | Titel | Datierung | Fakultät | |

|---|---|---|---|---|

| Raumbenennung | Jura-Soyfer-Saal | 1989 | Grund- und Integrativwissenschaftliche Fakultät |

|

- Germanistik

- Geschichte

- Theaterwissenschaft

- Philosophische Fakultät

Geboren 1912 in Charkow im damaligen Russischen Zarenreich [heute Charkiw, Ukraine], wanderte seine Familie mit ihm 1920/21 nach Wien aus, wo er das Gymnasium Wien 3, Hagenmüllergasse besuchte. Er begann schon als Jugendlicher schriftstellerisch tätig zu sein und schloss sich 1927 dem Verband der sozialdemokratischen Mittelschüler an. Er verfasste für deren Veranstaltungen Gedichte und Protestparolen sowie im Sommer 1929 bereits ein ganzes Kabarettprogramm. 1931 legte er die Reifeprüfung (Matura) ab und begann, an der Universität Wien Germanistik und Geschichte zu studieren. Gleichzeitig war er ab 1932 ständiger Mitarbeiter der „Arbeiter-Zeitung“.

Das reaktionäre, antisemitische und zunehmend offen nationalsozialistische Klima an der Wiener Universität Anfang der 1930er-Jahre wurde für Studenten wie Jura Soyfer nicht nur wissenschaftlich oder literarisch, sondern zunehmend physisch gefährlich. Er war laut Inskriptionsschein („Nationale“) in der Ukraine geboren mit französischer Muttersprache, österreichischer Staatsbürgerschaft, mosaischer Religion, russischer bzw. deutscher bzw. österreichischer Volkszugehörigkeit – und zusätzlich aufgrund seiner sozialistischen Überzeugung mehrfach marginalisiert und gefährdet. Er gehörte zum Feindbild eines Großteils der Lehrenden, wie auch seiner Mitstudierenden, die vielfach bereits Nationalsozialisten waren oder diesem Gedankengut nahestanden.

Zur Zeit seines Studienbeginns 1931 verprügelten NS-Studenten mit Gummiknüppeln und Totschlägern unter „Deutschland erwache“-Rufen jüdische und sozialistische Studenten (wegen der Aufhebung der Gleispachʼschen Studentenordnung nach völkisch-rassischen Gesichtspunkten) – unter Duldung bzw. Zustimmung der Universitätsleitung. Jura Soyfer war Mitglied der 1923 gegründeten „Akademischen Legion“, die zum Verband sozialistischer Studenten sowie zum Republikanischen Schutzbund gehörte und sich gegen diese nationalsozialistischen wie auch austrofaschistischen Ausschreitungen wehrte.

Soyfer setzte sich mit den Zuständen an der damaligen Universität Wien und der Stimmung unter den Studierenden durchaus auch satirisch auseinander. Er schrieb darüber u. a. am 30. Oktober 1932 in der „Arbeiter-Zeitung“ das Gedicht „Lied der Justiz“ bzw. dichtete den Text des deutschen Studentenliedes „gaudeamus igitur“ am 26. März 1933 in der illustrierten Wochenzeitschrift „Der Kuckuck“ um, oder verfasste die Bild-Wort-Satire „Alma Mater Rudolphina. Studentenleben 1936“, die er trotz der austrofaschistischen Zensur am 18. Oktober 1936 im „Wiener Tag“ unter einem Pseudonym veröffentlichen konnte: ein fiktiver Brief eines kleinbürgerlichen Erstsemestrigen aus der Provinz an seine Mutter. Es war einer der letzten Texte als Student. Nach dem Wintersemester 1936/37 inskribierte er nicht mehr weiter.

Bereits nach dem Februar 1934 und dem Niedergang der Sozialdemokratie hatte er sich der ebenfalls illegalen kommunistischen Bewegung zugewandt und schrieb gleichzeitig an dem Fragment gebliebenen großen Roman „So starb eine Partei“, über die Vorgeschichte des Bürgerkrieges im Februar 1934 und die Rolle der Sozialdemokratie. Das Studium verlor vor dem politischen Hintergrund zunehmend an Wichtigkeit, Berufschancen waren kaum vorhanden. Darüber hinaus wurde Soyfer am 17. November 1937 von der Wiener Polizei verhaftet und wurde erst am 17. Februar 1938 wieder entlassen.

Einen Tag nach dem „Anschluss“ versuchte Jura Soyfer mit Skiern in die Schweiz zu flüchten, wurde jedoch in Gargellen von österreichischen Grenzpolizisten verhaftet und am 23. Juni 1938 in das Konzentrationslager Dachau deportiert. Am 23. September 1938 wurde er in das KZ Buchenwald eingeliefert, gab aber den Widerstand nicht auf. Er schrieb weitere Texte. Bei Ausbruch einer Typhusepidemie wurde er dem Leichenträger-Kommando zugeteilt und infizierte sich mit der tödlichen Krankheit. Als seine in die USA emigrierten Eltern bereits ein Affidavit für seine Einreise in die USA geschickt hatten und seine Entlassungspapiere unterzeichnet waren, starb Jura Soyfer am 16. Februar 1939 an Typhus.

Werk

Zu seinen Werken gehören u. a. „Der Lechner-Edi schaut ins Paradies“ (1936), „Der Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein’ Fall mehr lang“ (1936), „Astoria“ (1937), „Vineta“ (1937) und einzelne Szenen wie „Broadway Melodie 1492“ (1937) oder „Geschichtsstunde im Jahre 2035“, eine Zukunftsvision, die das Wien der 1930er-Jahre als barbarisch und rückwärtsgewandt kenntlich macht. Im KZ Dachau schuf er zusammen mit dem Komponisten Herbert Zipper das bekannte „Dachau-Lied“ mit dem Refrain:

„Doch wir haben die Losung von Dachau gelernt, | Und wir wurden stahlhart dabei. | Bleib ein Mensch, Kamerad, | Sei ein Mann, Kamerad, | Mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad: | Denn Arbeit, denn Arbeit macht frei, | Denn Arbeit, denn Arbeit macht frei!“

Seine Werke wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt, aber erst 1974 wurden Soyfers Stücke gesammelt veröffentlicht. Im „Studio der Hochschulen“ (Wien 9., Kolingasse 19) wurde sein Stück „Broadway Melodie 1492“ zwar bereits im März 1949 unter der Regie von M. Kehlm wieder gespielt, aber erst eine Lesung von Helmut Qualtinger im Audimax der Universität Wien im Mai 1975 führte zu breiterer Auseinandersetzung auch in Österreich.

Ehrungen

Die Jura-Soyfer-Gasse in Wien 10 wurde im November 1968 nach ihm benannt. 1988 wurde in Wien die Jura Soyfer-Gesellschaft gegründet. Im März 1989 wurde am Haus in Wien 9., Kinderspitalgasse 10, wo er 1931/32 gewohnt hatte, vom Kulturverein Alsergrund „Unser 9.“ eine Gedenktafel angebracht, ebenso 1990 eine Gedenktafel am Haus in Wien 2., Heinestraße 4 und ein Gedenkstein in Wien 3., Gärtnerstraße 4. 2013 wurde das Jura Soyfer Zentrum am Leberberg in Wien 11gegründet.

An der Universität Wien wurde 1989 der bis dahin Johann Wolfgang von Goethe gewidmete Seminarraum am damaligen Institut für Theaterwissenschaft im Rahmen des dort abgehaltenen Ersten Internationalen Jura Soyfer Symposions in Wien (in Kooperation mit der Jura Soyfer Gesellschaft, 4.–6. Dezember 1989), anlässlich von Soyfers 50. Todestages von der damaligen Institutsvorständin Prof.in Hilde Haider-Pregler in Jura Soyfer-Saal umbenannt. Dies sollte

„zu einer steten Auseinandersetzung mit unserer Geschichte aufrufen und als Aufruf zur Humanität zu einem Verhalten im Sinne des Menschen und Dichters Jura Soyfer einladen.“

Zum 70. Todestag wurde im Studienjahr 2009/10 über zwei Semester das Forschungs- und Lehrprojekt „Jura Soyfer (1912–1939) – Theater- und Lebensdramen“ realisiert, das u. a. mit einer Publikation dokumentiert wurde. 2014 fand im Elise-Richter-Saal im Hauptgebäude der Universität Wien die Performance „Jura Soyfer und die Universität Wien“ statt.

> Jura Soyfer Gesellschaft (abgerufen am 12.3.2025)

> Wikipedia (abgerufen am 12.3.2025)

Zuletzt aktualisiert am 29.03.2025 - 02:31

Verwandte Inhalte

-

Theaterwissenschaft | Theater-, Film- und Medienwissenschaft

1943–21. Jhdt.

-

Theaterwissenschaft | Theater-, Film- und Medienwissenschaft

1943–21. Jhdt.