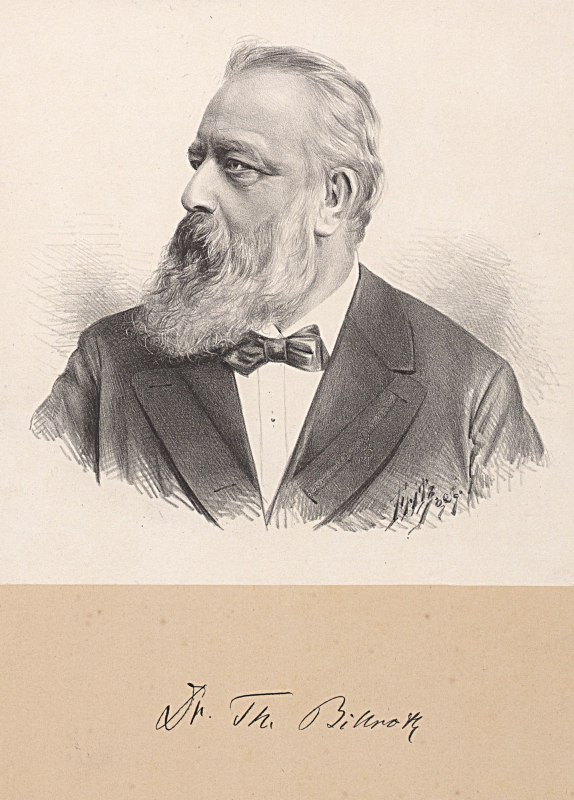

Theodor Billroth, Prof. Dr.

Pioneer of modern abdominal surgery and laryngeal surgery, co-founder of the Vienna Voluntary Rescue Society, music and art lover

Honors

| Ehrung | Titel | Datierung | Fakultät | |

|---|---|---|---|---|

| Monument in arcaded court | 1897 | Faculty of Medicine |

|

|

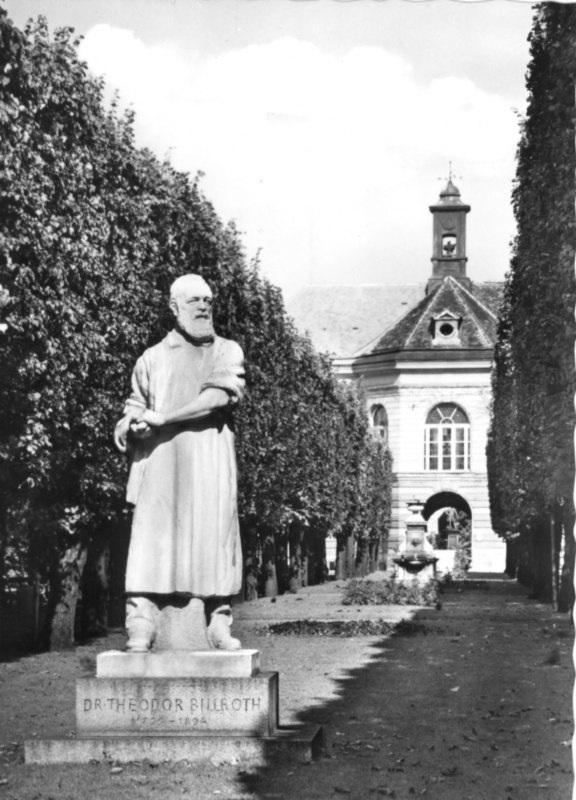

| Monument | Denkmal am Campus Hof 1 (ehem. AKH) | 1944/1950 | Faculty of Medicine |

|

| Commemorative Plaque of Faculty | 1950 | Faculty of Medicine |

Rektor Richard Meister regte im Oktober 1949 an, wieder Namen von berühmten Mitgliedern des Lehrkörpers in die Ehrentafeln der Fakultäten im Hauptgebäude der Universität Wien einzutragen. Zu diesem Zweck ersuchte er die Dekane, diese Frage in einer Fakultätssitzung zu besprechen und dem Senat Vorschläge zu unterbreiten. |

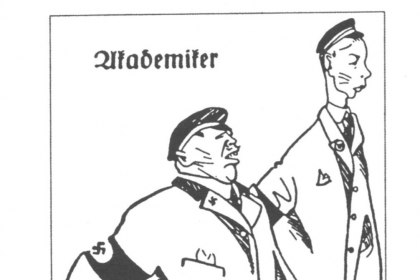

Die Ehrungen werden 2022/23 als „problematisch“ eingestuft, da Theodor Billroth ein prominenter Förderer des Antisemitismus war. In seiner kulturhistorischen Studie „Über das Lehren und Lernen der medicinischen Wissenschaften an den Universitäten der deutschen Nation“ kritisierte Billroth 1875/76 die reformresistente österreichische Regierung, die den starken Zustrom „ostjüdischer“ Medizinstudenten zuließ. Er forderte für das Medizinstudium einen Numerus clausus, der „jüdische“ Studenten generell diskriminierte. Juden als „scharf ausgeprägte Nation“ gehörten für ihn nicht zur deutschen Kultur- und Sprachnation. Die Ausgrenzung rechtfertigte Billroth biologistisch mit der unüberwindbaren „Kluft zwischen rein deutschem und rein jüdischem Blut“. Billroth bezog damit die Argumentation des modernen, rassisch fundierten Antisemitismus mit ein, der für eine strikte Trennung der „Rassen“ eintrat. Als Mediziner verlieh Billroth durch biopolitische Argumentation dem modernen Antisemitismus den Anschein wissenschaftlicher Seriosität. Billroth mobilisierte damit „deutsche“ Medizinstudenten gegen die sich heranbildende Konkurrenz der „jüdischen“ Mitstudenten

- Medicine

- Surgery

- Faculty of Medicine

Zuletzt aktualisiert am 09/09/24

-

Theodor Billroth (1829–1894), Surgery

-

Denkmal für Theodor Billroth (1829–1894), err. 1944/1951 im Hof 1 des Alten Allgemeinen Krankenhauses

-

Theodor Billroth im Hörsaal

Theodor Billroth wurde 1867 als Vorstand der II. Chirurgischen Klinik des Allgemeinen Krankenhauses nach Wien berufen. Ihm gelang 1881 die erste...

-

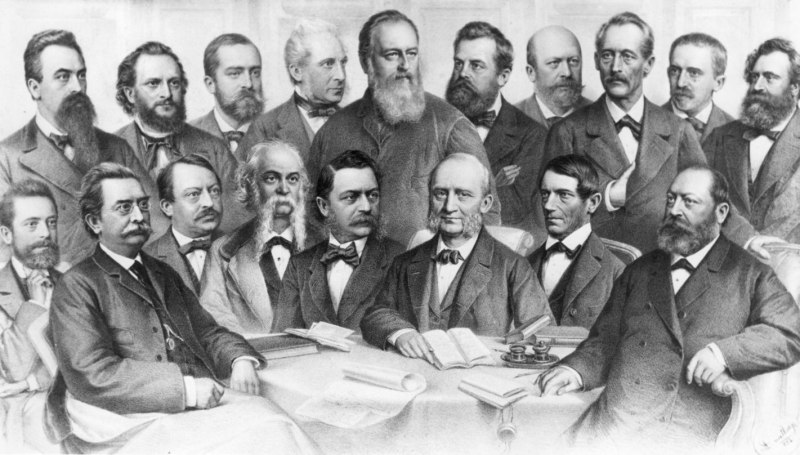

The professorial council of the Faculty of Medicine 1882

Mitglieder des Medizinischen Professorenkollegiums, unter anderen: August E. Vogl , Adalbert Duchek , Carl Stellwag von Carion, Josef Späth ,...

Related content

-

Students and teachers as political actors in the 19th and 20th centuries

1848–2009

12 Articles

-

Anti-Semitism at the University of Vienna

1421–2006

14 Articles

-

“Furor teutonicus and racial hate”

1867–1893

-

Students and teachers as political actors in the 19th and 20th centuries

1848–2009 -

Anti-Semitism at the University of Vienna

1421–2006 -

“Furor teutonicus and racial hate”

1867–1893