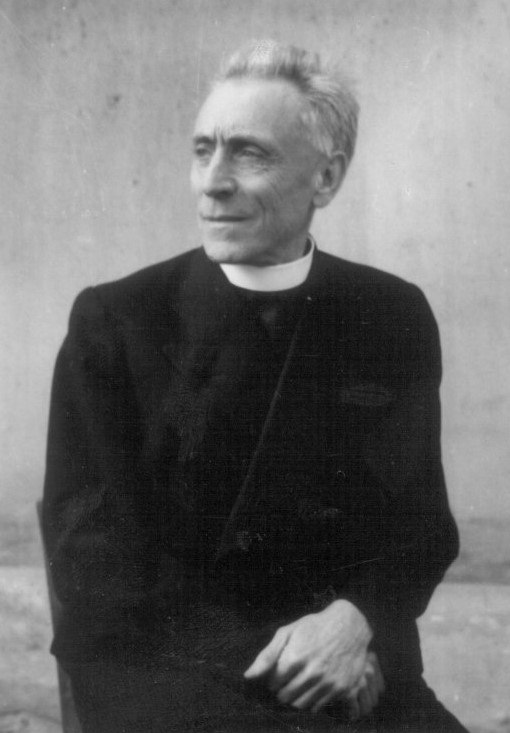

Johannes Messner, ao. Univ.-Prof. DDr.

Ehrungen

| Ehrung | Titel | Datierung | Fakultät | |

|---|---|---|---|---|

| Ehrendoktorat | Dr. theol. h.c. | 1956/57 | Katholisch-Theologische Fakultät |

|

Die Ehrung wird 2022/23 aufgrund von Johannes Messners Involvierung in den Austrofaschismus als „diskussionswürdig“ eingestuft. Im autoritären Ständestaat fungierte Johannes Messner als „Vordenker und Ratgeber der politischen Elite“. Nach der Ermordung des austrofaschistischen Bundeskanzlers verfasste er diesem zu Ehren das Buch „Dollfuß“ (1934), dessen Semantik sich nicht allzu sehr vom Führerkult in NS-Deutschland unterschied und das auch als positive Würdigung des Ständestaates zu verstehen ist. Messer stand aber auch in engem Kontakt zu Dollfußʼ Nachfolger Kurt Schuschnigg, auf dessen Wunsch er die „Monatsschrift für Kultur und Politik“ betreute. Nichtsdestotrotz fanden sich bei Messner auch Anknüpfungspunkte zum Nationalsozialismus: Er konnte der NS-Wirtschaftsordnung einiges abgewinnen und war überzeugter Antisemit

- Katholische Theologie

- Moralphilosophie

- Christliche Gesellschaftslehre

- Katholisch-Theologische Fakultät

Johannes Messner wurde 1891 in die mehrköpfige tiefkatholische Familie des Bergmannes Jakob und der Tabakarbeiterin Maria geboren, die ab 1899 außerhalb von Schwaz ein Haus mit Garten bewohnte. Mit dem Eintritt ins kirchliche humanistische Gymnasium „Vinzentinum“ in Brixen war der Weg zum Priestertum vorgezeichnet, der nach dem Studium an der dortigen katholisch-theologischen Hochschule zur Weihe 1914 führte. Danach wurde Messner als Hilfsseelsorger in Uderns, Imst, Reutte und Innsbruck eingesetzt.

Schon während seines Studiums befasste sich Messner mit sozialen Fragen; nach dem Ersten Weltkrieg publizierte er dazu im „Allgemeinen Tiroler Anzeiger“. 1919 wurde er vom Brixener Bischof für ein Studien der Rechtswissenschaften in Innsbruck (Promotion 1922) und der Nationalökonomie in München freigestellt (Promotion 1924), wo er u. a. Vorlesungen von Adolf Weber, Otto von Zwiedineck-Südenhorst und Max Scheler hörte. 1925/26 konzipierte er für Bischof Sigismund Waitz, sein Brixener Lehrer in Moraltheologie und nun Apostolischer Administrator für die bei Österreich verbliebenen Brixener Diözesangebiete (i. e. Nord- und Osttirol, Vorarlberg), den Entwurf eines Hirtenbriefes zur Sozialen Frage („Lehren und Weisungen der österreichischen Bischöfe über soziale Fragen der Gegenwart“). Im gleichen Jahr wurde er zweiter Vorsitzender der wirtschaftswissenschaftlichen Sektion der Görres-Gesellschaft. Von 1925 bis 1933 fungierte er als Chefredakteur und Mitherausgeber der Wochenschrift „Das Neue Reich“; nach dessen Vereinigung mit der von Joseph Eberle herausgegebenen Zeitschrift „Schönere Zukunft“ verlegte er sich auf das wissenschaftliche Arbeiten und habilitierte sich 1927 mit der Arbeit „Sozialökonomik und Sozialethik. Studie zur Grundlegung einer systematischen Wirtschaftsethik“ an der Salzburger Theologischen Fakultät für das neue Fach Gesellschaftslehre. 1929 beantragte das Dekanat die Übertragung seiner Venia an die Universität Wien; 1935 wurde er dort zum Extraordinarius für Ethik und Sozialwissenschaften ernannt. Es folgte eine Phase reger wissenschaftlich-publizistischer Aktivitäten bis 1938.

Gegenstand eingehender wissenschaftlicher Erörterungen ist der Einfluss Messners auf die päpstliche Enzyklika Quadragesimo Anno von 1931, mehr noch die Konzeption und politische Realität des Bundesstaates Österreich („Ständestaates“). Im Zentrum des Interesses stehen seine offiziöse Biographie über den ermordeten Bundeskanzler Dollfuß (1935), die diesen als ‚Führer‘ im Sinne (katholisch-)autoritärer Konzepte der Zeit stilisierte und eine positive Würdigung des Regimes darstellte, ebenso die Programmschrift „Die berufsständische Ordnung“ (1936). Messer stand zudem im Austausch mit Bundeskanzler Kurt Schuschnigg, auf dessen Wunsch er ab 1936 die „Monatsschrift für Kultur und Politik“ herausgab. Ideologische Gegner der Zeit (s.u.) sowie spätere Historiographen wie Heinrich Bußhoff (1968) und Ernst Hanisch (1988) sprachen Messner daher eine führende Rolle als ‚Programmator‘ des autoritären Regimes zu. Die konstatierte ‚Komplizenschaft‘ mit dem Dollfuss-Schuschnigg-Regime bildete nach 1945 einen Hemmschuh für eine Rückkehr nach Österreich, ebenso für die heimische wissenschaftliche Rezeption der laufend fortgeschriebenen wissenschaftlichen Positionen Messners, die indessen international große Beachtung fanden. Diese Marginalisierung ist auch insofern bemerkenswert, als Kernelemente der Konzepte Messners in der praktizierten Sozialpartnerschaft der Zweiten Republik umgesetzt wurden. Eine Zuarbeit zur Enzyklika von 1931 kann inzwischen ausgeschlossen werden. Messner folgte jedoch wie diese auf weiten Strecken der sog. Mönchengladbacher Schule des deutschen Sozialkatholizismus, der Parteien und demokratische Wahlen keineswegs ausschloss. Ohne seine prinzipielle Unterstützung des Regimes zu verkennen, relativieren jüngere Studien (v.a. Rumpler) auch die Bedeutung Messners für die Konzeption und konkrete Politik des ‚Ständestaates ohne Stände‘. Messner war einer von vielen, nicht jedoch der maßgebende Ideengeber des neuen Regimes; seine Programmschrift von 1936, zwei Jahre nach Errichtung des Regimes, spricht eher dafür, dass er seine Vorstellungen zur Stände-‚Ordnung‘ (nicht ‚Staat‘) in der aktuellen Verfassung von 1934 nicht verwirklicht sah.

Eine gesonderte Betrachtung verdient die Haltung Messners zu NS-Ideologie und -Regime vor und nach dem sog. Anschluss. Wiewohl er zu keiner Zeit als sog. Brückenbauer galt, wurden Überschneidungen seines Denkens mit Ansätzen der nationalsozialistischen Wirtschafts- und Sozialpolitik eruiert. Zudem vertrat er Positionen des im katholischen Milieu gängigen sog. Kultur-Antisemitismus, der einen „nachteiligen Einfluß des Judentums und der jüdischen Religion“ bekämpfte und für die Kontrolle der jüdischen Zuwanderung eintrat; Marxismus und Liberalismus erachtete er nach gängiger kirchlicher Einschätzung der Zeit als „zersetzende[n] Mächte“. Nach Vetter befürwortete er zur Sicherung kirchlicher Tätigkeiten eine Kooperation mit dem NS-Regime. Ungeachtet dessen wurde er von NS-Größen vor und nach 1938 als politischer Gegner wahrgenommen. Der Beurlaubung durch das Unterrichtsministerium per 22. April 1938 folgte im Mai die Versetzung in den Ruhestand. Die Gauleitung Wien kreidete ihm v. a. die Beziehungen zu Schuschnigg sowie zum Salzburger Erzbischof Waitz an und bezeichnete ihn als „eine[n] der einflussreichsten [sic!] Männer der Systemzeit, [einen] Gegner des Nationalsozialismus und eine[n] der eifrigsten Vorkämpfer für die Selbständigkeit Österreichs“. Als solcher habe er außerdem „de[n] geplante[n] berufständische[n] [sic!] Aufbau in einen liberal kapitalistischen“ verantwortet. Arthur Marchet, Dozentenbundführer an der Universität Wien, charakterisierte ihn als „eine[n] der bedeutendsten Leibtheologen, vor allem auf sozialpolitischem Gebiete“ Schuschniggs, wobei Messners „Zeitschrift für Politik und Kultur“ dem Bundeskanzler als „geistige Plattform und Resonanz“ gedient habe. Ein weiterer Vorwurf lautete, „als Priester gegen den Nationalsozialismus gepredigt“ zu haben. Abträglich bewertet wurden zudem seine Mitgliedschaft in der sog. Leo-Gesellschaft und der katholischen Akademiker-Gemeinschaft sowie der Vorsitz auf einer internationalen Konferenz über Konzepte der berufsständischen Ordnung. Daraufhin erfolgte im März 1939 der Entzug des Ruhegenusses auf Basis von § 4 der Berufsbeamtenverordnung (aus politischen bzw. weltanschaulichen Gründen). Ein Schreiben Otto Wächters, Staatskommissar beim Reichsstatthalter, an die Gauleitung Wien vom 14. Juli 1939 konstatiert seine Entlassung gemäß § 4 der „Berufsbeamtenverordnung“, was sich aus den Beständen des Österreichischen Staatsarchiv nicht belegen lässt. Messner befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Ausland. Nach Auftauchen der Gestapo am Wiener Wohnsitz begab er sich ins heimatliche Schwaz, von wo er noch 1938 über die Schweiz nach England flüchtete. Dort fand er im von Kardinal Newman gegründeten sog. Oratorium in Birmingham Aufnahme; es folgten schaffensreiche Jahre, in denen er seine Konzepte auf Basis von Anregungen angelsächsischer Traditionen der Sozialwissenschaften modifizierte (s. „Das englische Experiment des Sozialismus“ 1955). Sein 1949 englisch, 1950 auf Deutsch publiziertes Hauptwerk „Das Naturrecht“ erlebte bis 2001 acht Auflagen. Erst 1950 ließ sich Messner für eine partielle Rückkehr nach Wien als ao. Professor für Ethik und Soziologie an der Theologischen Fakultät gewinnen, nachdem ihm bei doppelter Lehrverpflichtung in den Wintersemestern jeweils Beurlaubungen in den Sommersemestern zur Forschung in England zugestanden wurden. 1956 erhielt er den Titel eine o. Professors. 1964 trat Messner in den akademischen Ruhestand; 1984 verschied er 93jährig in Wien.

Messner erhielt zahlreiche kirchliche wie staatliche Auszeichnungen: u. a. Päpstlicher Hausprälat (1953), Ehrendoktor der Universitäten Wien (Dr. theol. h.c. am 5. Dezember 1956), Freiburg i. Br. (1957), Löwen und Innsbruck, korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (1961). Verliehen wurden ihm zudem das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst, das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse (1961), der Große Kardinal-Innitzer Preis und der Leopold-Kunschak-Preis sowie der Ehrenring der Stadt Wien und das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik 1981. Am 31. Oktober 2002 eröffnete die Erzdiözese Wien auf Betreiben maßgeblicher Schüler und Verehrer einen Seligsprechungsprozess für ihn.

Zu Messners bekanntesten Werken zählen neben dem „Naturrecht“ u. a. „Soziale Frage und soziale Ordnung“ (1928), „Dollfuß“ (1935), „Die berufsständische Ordnung“ (1936), „Das Naturrecht“ 1950, 20188), „Kulturethik“ (1954), „Ethik“ (1955), „Das Gemeinwohl“ (1962), „Die soziale Frage. Im Blickwinkel der Irrwege von gestern, der Sozialkämpfe von heute, der Weltentscheidungen von morgen“ (19648); „Ethik und Gesellschaft. Aufsätze 1965–1974“ (1975)..

Archiv der Universität Wien, Rektorat GZ 677 ex 1937/38, KATH Personalakt 45.

Österreichisches Staatsarchiv(OeStA)/Archiv der Republik (AdR)/Bundeskanzleramt, Bestand „Berufsbeamtenverordnung“ (BBV), OeStA/AdR/Unterricht, Personalakt Messner, OeStA/AVA/Bestand Unterricht, Personalakt Messner.

Zuletzt aktualisiert am 25.07.2023 - 21:10