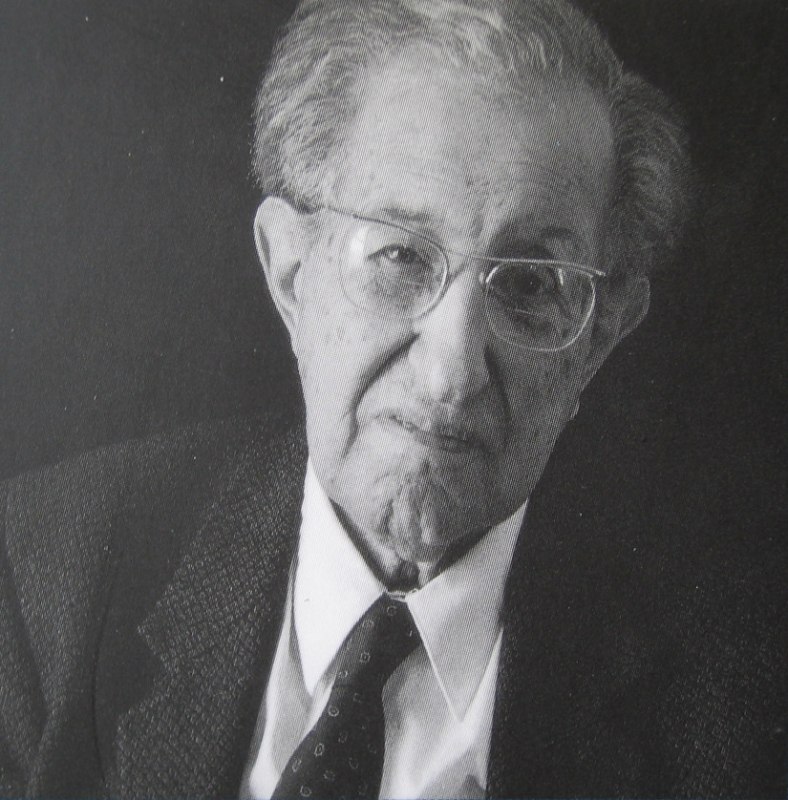

Adolf K. Placzek

Kunsthistoriker, Bibliothekar, Schriftsteller

Ehrungen

| Ehrung | Titel | Datierung | Fakultät | |

|---|---|---|---|---|

| Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät |

|

- Kunstgeschichte

- Philosophische Fakultät

Adolf Kurt PLACZEK, geb. am 9. März 1913 in Wien (heimatberechtigt in Wien, Staatsbürgerschaft 1938: Österreich), Sohn des früh verstorbenen Oswald Placzek (Prokurist der Fa. Ignaz Klinger, 1863–1918) und der Pauline Placzek, geb. Selinko, wohnte in Wien 9, Wasagasse 2. Er hatte ab 1923 das Bundesgymnasium Wien 9 ("Wasagymnasium") besucht und 1931 dort die Reifeprüfung (Matura) abgelegt und anschließend bis 1934 an der Universität Wien Medizin studiert – sein Stiefvater war der bekannte Röntgenologie Dozent Fritz Eisler (1883–1936) –, wechselte aber 1934 an die Philosophische Fakultät und studierte Kunstgeschichte und war zuletzt im Sommersemester 1938 im 8. und letzten Studiensemester inskribiert. Er studierte bei Julius Schlosser, bei Hans Tietze wie auch bei seinem Onkel Max Eisler und Fritz Novotny. Er arbeitete in Venedig, Italien, an seinem Dissertationsthema über italienische Skulpturen, doch er konnte die Arbeit nicht mehr abschließen.

Nach dem "Anschluss" im März 1938 war er aus rassistischen Gründen gezwungen, sein fast fertiges Studium abzubrechen – nachdem auch sein Antrag abgelehnt wurde, zumindest noch drei Monate im Rahmen des 2%-numerus clausus für jüdische Studierende weiter zu studieren. Er musste die Universität Wien umgehend verlassen.

Er musste aus Wien fliehen und konnte im Mai 1939 noch rechtzeitig nach Großbritannien emigrieren, wo er in London lebte, und am 30. Mai 1940 von Liverpool, England mit der SS Antonia weiter nach Montreal, Kanada fuhr um von dort in die USA einzureisen. Er kam am 12. Juni 1940 in Rouses Point, NY in den USA an und zog nach New York City, NY. Dort studierte er ab 1941 an der Columbia University Library School in New York Bibliothekswissenschaften und promovierte dort 1942. Anschließend diente er ab Februar 1943 drei Jahre lang als Sergeant in der U.S.-Army. Im Juli 1943 erhielt er die amerikanische Staatsbürgerschaft.

Nach dem Abrüsten 1946 arbeitete er ab 1948 als Bibliothekar (Assistant Librarian) an der Avery Architectural and Fine Arts Library der Columbia University, der größten und renommiertesten amerikanischen Kunst- und Architekturbibliothek, die er ab 1960 als "Avery Librarian" (Direktor) weiter auf- und ausbaute. Daneben war er ab 1971 Adjunct Professor of Architecture und ab 1978 Präsident der Society of Architectural Historian. 1993 erinnert er sich:

"In dieser Kapazität konnte ich zu meiner eigentlichen Liebe, der Architekturgeschichte, zurückkehren, in der ich in Wien beträchtliches Training erhalten hatte. Von meinem ursprünglichen (und noch andauernden) Hauptinteresse, Renaissance und Barock Architektur begann ich zu amerikanischer Architektur und insbesondere moderner Architektur umzuschwenken. In moderner Architektur war ich imstande, einige Beiträge zu leisten, insbesondere die Organisation der drei großen Columbia University Modern Architecture Symposia ("M.A.S.11, 1963, 1965, 1967)."

1980 ging er als Avery Librarian in Pension und emeritiert an der Columbia University, blieb aber weiter hochaktiv und produktiv und publizierte mehrere große Werke. Als Editor-in-chief war er verantwortlich für die umfangreiche und einflussreiche 4-Bände umfassende The Macmillan Encyclopedia of Architects, die 1981 erschien. Als Herausgeber der Dacapo Series on Architecture and Decorative Art gab er zahlreiche Faksimile von Klassikern der Architekturliteratur heraus. Von 1982-1991 arbeitete als Editor-in-Chief an The Buildings of the United States, eine auf 55 Bände angelegte Reihe über das Erbgut der amerikanischen Architektur, sozusagen eine Inventur der gesamten amerikanischen Architektur und schloss die ersten 4 Bände auch ab.

Seit 1984 war er auch im Denkmalschutz aktiv als Commissioner an der Landmarks Preservation Commission of the City of New York, sowie als Trustee der Preservation League of New York State.

Im Februar 1948 hatte er in Manhattan, NY, Jan Struther (Joyce Maxtone-Graham, geb. Anstruther) (1901–1953) geheiratet, die sich im Jahr zuvor von ihrem ersten Ehemann, dem Schotten Anthony James Oliphant, 16th Laird of Coltoquhey Maxtone Graham (1900–1971) scheiden hatte lassen. Sie starb aber bereits fünf Jahre später. In zweiter Ehe heiratete er im Jänner 1957 in Orange, Essex, NJ/USA Laura Beverley Kalitinsky Robinson (die Übersetzerin von Margreth Mitscherlichs Buch Die Unfähigkeit zu Trauern).

1999 und 2000 veröffentlichte er zwei autobiografische Bücher über sein Leben in Wien vor der Flucht.

Adolf Kurt Placzek starb 87-jährig am 19. März 2000 in Manhattan, New York City, NY/USA.

Ehrungen

Im Jahr 1993 setzte die Geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien eine Initiative zur Ehrung der im Nationalsozialismus 1938 vertriebenen Studierenden, und das Institut für Kunstgeschichte konnte ihn als den ersten Betroffenen benennen und den bedeutenden Wissenschaftler am 14. Oktober 1993 zu einem Gespräch mit Studierenden und Prominenten einladen, sowie ihn im Rahmen einer akademischen Feier am 19. Oktober im Dekanat "in die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden der Wiener Universität aufzunehmen und für seine wissenschaftlichen Verdienste zu ehren."

Die Universität Wien erinnert heute an ihn mit dem Denkmal "Denkmal für Ausgegrenzte, Emigrierte und Ermordete des Kunsthistorischen Instituts der Universität Wien" (2008) am Campus der Universität Wien und im "Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Wien 1938" (2009) (online).

Archiv der Universität Wien/Nationale MED 1931–1934, PHIL 1934–1938;

Österreichisches Staatsarchiv OeStA/ AdR/ E-uReang/ VVSt/ VA/ 5629

Zuletzt aktualisiert am 29.02.2024 - 21:57