Akademische Gerichtsbarkeit

„Kein weltlicher Richter soll über sie [die Lehrer, Studenten und Schüler der Universität Wien] richten außer dem Rektor der genannten hohen Schule“.

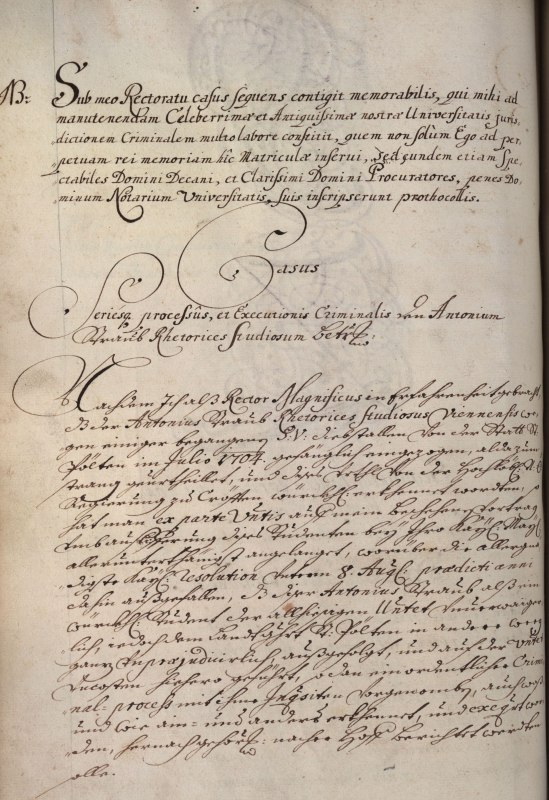

Diese (leicht verkürzt wiedergegebene) Bestimmung aus dem Stiftbrief der Universität Wien von 1365 war die Grundlage für die Sondergerichtsbarkeit der Universität, die bis in das 18. Jahrhundert hinein bestand. Der Rektor besaß die volle Gerichtsbarkeit über die Universitätsangehörigen, konnte also im Extremfall auch Todesurteile verhängen.

Im Mittelalter und Früher Neuzeit war die Gerichtsbarkeit kein staatliches Monopol, sondern wurde von einer Vielzahl von Personen oder Korporationen ausgeübt. So waren Grundholde ihrem jeweiligen Grundherren oder Geistliche ihrem Bischof unterstellt. Diese Auffächerung der Gerichtsrechte führte dazu, dass für die Bewohner eines Ortes verschiedene Gerichte zuständig waren – im Extremfall unterstand jeder Hof einem anderen Gerichtsherrn. Auch in den Städten existierten verschiedene Gerichtsbarkeiten. Einer dieser Rechtsbezirke war die Universität.

Die „Authentica Habita“ von 1155/58 – ein Schutzprivileg für fremde Scholaren wird zum „Grundgesetz“ der akademischen Gerichtsbarkeit

Die mittelalterlichen Universitäten entstanden aus lokalen städtischen Schulen: Die ältesten Hochschulen in Bologna und Paris entwickelten sich aus Rechts- bzw. theologischen Schulen, die aufgrund der Qualität ihres Unterrichts überregionale Bedeutung erlangten und zahlreiche Schüler anzogen.

Zum Schutz der Bologneser Scholaren erließ Kaiser Friedrich Barbarossa 1155/58 ein Gesetz (Authentica), das nach dem Textanfang als Habita bezeichnet wurde. Darin sicherte er den Lehrern und Scholaren sicheres Geleit und Schutz vor Gewalttaten zu und gestattete es den Scholaren, sich unter Umgehung der städtischen Gerichtsbarkeit der Rechtsprechung des örtlichen Bischofs oder ihres Lehrers zu unterwerfen.

Ein Beweggrund für dieses Gesetz war, dass die vielfach ortsfremden Scholaren und Magister als besonders schutzwürdig galten: Im Gegensatz zu Einheimischen waren sie nicht in einen Familien- und Freundesverband eingebunden, der sie im Streitfall unterstützen konnte. Außerdem erschien es zweckmäßig, die Angehörigen dieser Schulen einer einheitlichen Rechtsprechung zu unterstellen, da die Rechtszuständigkeiten in der Stadt stark zersplittert waren. Eine weitere Aufteilung der Jurisdiktionsrechte innerhalb einer Korporation hätte die ohnehin schon komplizierte Kompetenzverteilung noch unübersichtlicher gemacht.

Das ursprünglich rein auf die Rechtsschulen von Bologna zugeschnittene Privileg wurde auf Veranlassung des Kaisers in den Codex Justinianus aufgenommen. Bei dieser Kodifizierung wurden die speziell auf Bologna bezogenen Passagen gestrichen und das Gesetz „verallgemeinert“, wodurch es auch auf andere Schulen angewendet werden konnte. Spätestens ab dem Beginn des 16. Jahrhunderts beriefen sich Universitäten bei der Durchsetzung oder Verteidigung akademischer Freiheiten, zu denen auch die Gerichtsbarkeit gehörte, auf die Habita.

Akademische Gerichtsbarkeit an der Universität Wien

In den Gründungsurkunden von 1365 übertrug Rudolf IV. dem Dompropst von St. Stephan die Gerichtsbarkeit über sämtliche Universitätsangehörige, der diese nach kanonischem Recht aburteilte – unabhängig davon, ob es sich um Kleriker oder Laien handelte.

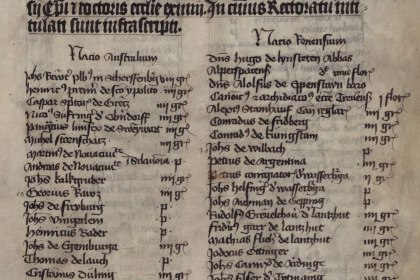

Universitätsangehörige waren nicht nur Lehrer und Studenten, sondern auch Universitätsdiener sowie Diener und Familienangehörige der Lehrer und Studenten. Als Nachweis der Zugehörigkeit zur Universität galt der Eintrag in die Matrikel der Universität (Rektorats-, Fakultäts- oder Nationsmatrikel).

1384 wurde die Gerichtsbarkeit dem Rektor übertragen, der auftretende Fälle gemeinsam mit den Prokuratoren der Akademischen Nationen und fallweise mit den Dekanen im Konsistorium verhandelte. Das Konsistorium, das ursprünglich nur für Gerichtsfälle zuständig war, wurde im 16. Jahrhundert zum zentralen Universitätsgremium. 1752 erfolgte eine Zweiteilung des Konsistoriums in eine Abteilung für allgemeine Angelegenheiten und eine für Justizsachen.

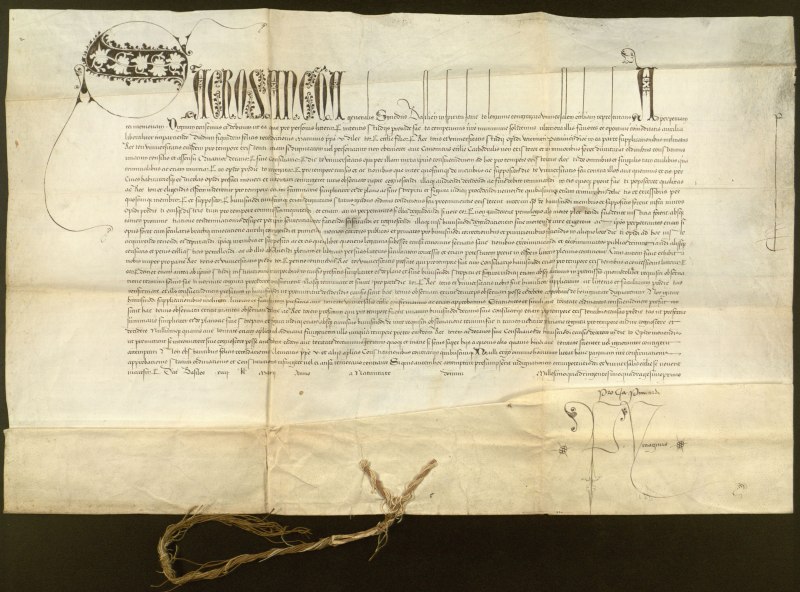

Durch eine Bulle Papst Martins V. im Jahr 1420 erhielt die Universität Wien sogar die geistliche Gerichtsbarkeit über alle Universitätsangehörigen.

Akademische Gerichtsbarkeit in der Praxis – Fälle, Strafen, Kompetenzstreitigkeiten

Aufgrund der vollen Gerichtshoheit umfassten die vor dem Konsistorium verhandelten Fälle das gesamte Spektrum des Zivil- und Strafrechts. Sie reichten von Disziplinarangelegenheiten wie Verbalinjurien über zivilrechtliche Belange – hier sind vor allem Schuldforderungen zu nennen – bis hin zu Strafrechtsdelikten wie Diebstahl, Urkundenfälschung und sogar Mord. Auch Verlassenschaftsabhandlungen wurden vor dem Universitätsgericht abgewickelt.

Die verhängten Strafen waren in erster Linie der befristete oder unbefristete Ausschluss aus der Universität, wodurch der Delinquent seinen besonderen Rechtsstatus verlor. Auch Geldstrafen wurden gerne verhängt, während Freiheits- und Körperstrafen nur selten vorkamen. In diesen Fällen wurde der Verurteilte „nur“ exkludiert und anschließend der weltlichen Gerichtsbarkeit übergeben. Diese verhängten Strafen wie Festungshaft oder Strafarbeiten. Der Karzer der Universität diente in erster Linie als Untersuchungsgefängnis oder für kurzfristige Freiheitsstrafen sowie nicht selten auch zur Ausnüchterung.

Die Sondergerichtsbarkeit der Universität führte immer wieder zu Streitigkeiten mit anderen Gerichten, die vielfach die Frage der Gerichtszuständigkeit betrafen. So gab es bezüglich der Jurisdiktionsrechte über Universitätsangehörige, die Kleriker waren oder städtischen Besitz hatten, Auseinandersetzungen mit dem bischöflichen oder städtischen Gericht, die meist von Fall zu Fall entschieden wurden. Das Stadtgericht monierte auch mehrfach die von der Universität verhängten Strafen, die als zu milde empfunden wurden.

Aufhebung der Sondergerichtsbarkeit

Die Kompetenzstreitigkeiten mit anderen Gerichten engten den der akademischen Gerichtsbarkeit unterworfenen Personenkreis zunehmend ein. Diese Tendenz wurde durch den im Laufe der Neuzeit immer stärker werdenden Zugriff des Staates auf die Universitäten noch verstärkt. So stellte Gerard Van Swieten in seinem Gutachten zur Reform der medizinischen Studien auch das akademische Jurisdiktionsrecht in Frage, das er in seiner aktuellen Form als Missbrauch bezeichnete. Dementsprechend wurde 1752 das Jurisdiktionsrecht auf nur der Universität angehörige Personen beschränkt; bei Übertritt in den allgemeinen Staats- oder sonstigen Dienst sowie bei Erhebung in den Adelsstand erlosch das Jurisdiktionsrecht der Universität über den Betreffenden. Das endgültige Ende der eigenen Gerichtsbarkeit kam mittels einer Allerhöchsten Entschließung vom 4. August 1783: Darin wurde verfügt, dass adelige Universitätsmitglieder ihren Rechtsstand künftig beim Niederösterreichischen Landrecht hatten, während die übrigen Universitätsangehörigen an die für sie zuständigen Ortsgerichte verwiesen wurden. Die Universität wurde aufgefordert, die Akten der (aktuellen) Fälle an diese Behörden zu übergeben, was sich noch bis 1784 hinzog. Ältere Prozessakten dagegen verblieben in der Universitätsregistratur, bis sie 1836 aus Platzgründen um 5 Gulden pro Zentner an einen Pappendeckelfabrikanten verkauft wurden …

Reste der akademischen Gerichtsbarkeit, die bis ins 20. Jahrhundert hinein erhalten blieben, waren die Disziplinargewalt des Rektors über die Studenten oder die sogenannte „Freiheit des akademischen Bodens“. Darunter verstand man, dass die Polizei keine Amtshandlungen innerhalb der Universität vornehmen durfte. Dies wurde als Gewohnheitsrecht angesehen, die rechtliche Relevanz war allerdings auch innerhalb der Universität umstritten. Die Aberkennung des akademischen Grades bei einer strafrechtlichen Verurteilung war ebenfalls ein Überbleibsel, das auf die Exmatrikulation als Strafmaßnahme zurückging.

-

Das Konzil von Basel bestätigt 1441 die Gerichtsbarkeit der Universität Wien

Bulle des Konzils von Basel, in der das von Papst Martin V. ausgestellte Privileg für die Ausübung der Gerichtsbarkeit "in omnibus causis civilibus,...

Zuletzt aktualisiert am : 05.03.2024 - 21:17

-

Studium im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit

15. Jhdt.–17. Jhdt. -

Die Gründungsurkunden (Stiftbriefe) der Universität Wien

12th.3.1365