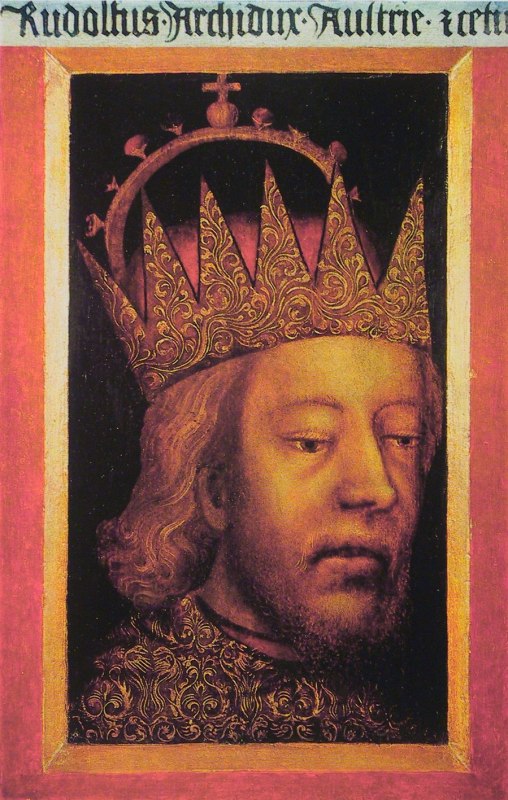

Rudolf IV. (Habsburg), Herzog von Österreich, Beiname „der Stifter“

Ehrungen

| Ehrung | Titel | Datierung | Fakultät | |

|---|---|---|---|---|

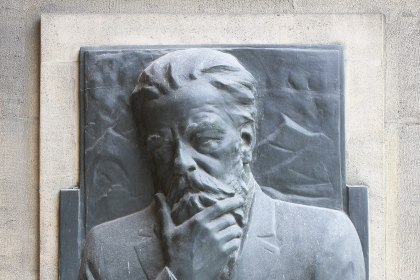

| Denkmal | Denkmal Großer Festsaal |

|

Herzog Rudolf IV. zählt zu den bedeutendsten mittelalterlichen Landesfürsten Österreichs. In der historischen Forschung wird er ambivalent beurteilt: Einerseits wurden und werden ihm hohe persönliche und politische Fähigkeiten attestiert. Daneben wurde er als „maßlos“, „ruhmsüchtig“ sowie als „Phantast und Schwärmer“ angesehen.

Eine Analyse seiner kurzen Regierungszeit ergibt als Hauptziele die Konsolidierung der österreichischen Länder und ihrer Verwaltung sowie eine möglichst unabhängige Stellung vom Reich und die Hebung des habsburgischen Ansehens. Dabei setzte er auf eine für die Zeit außergewöhnliche fürstliche Selbstdarstellung.

Geburt und Kindheit

Bereits den Tag seiner Geburt am Allerheiligentag 1339 inszenierte Rudolf als hervorragendes Ereignis, indem er – entgegen den Gepflogenheiten der Zeit – sein Geburtsdatum auf dem herzoglichen Münzsiegel anbringen ließ. Auch die spätere Gründung der Allerheiligenkapelle in der Hofburg sowie des Allerheiligenkapitels 1365 schaffen eine Verbindung zwischen der Allerheiligenverehrung und dem an diesem Tag geborenen Herzog. Dieser Geburtstag wurde als Ausdruck von besonderer Gnade interpretiert und wunderbar war die Geburt Rudolfs tatsächlich: Die Ehe seiner Eltern Albrecht II. und Johanna von Pfirt war fünfzehn Jahre lang kinderlos geblieben und es gab Gerüchte, dass der an einer Lähmung leidende Albrecht zeugungsunfähig sei.

Über die Kindheit Rudolfs ist wenig bekannt. Er und seine Geschwister erhielten eine sorgfältige Erziehung, zumindest für Rudolf, seine Brüder Albrecht III. und Leopold III. sowie seine Schwester Katharina ist belegt, dass sie nicht nur des Lesens, sondern auch des Schreibens kundig waren, was speziell für weltliche Adelige keine Selbstverständlichkeit war.

Albrecht II. verfolgte eine erfolgreiche Heiratspolitik. Für seinen ältesten Sohn erreichte er die Verbindung mit Katharina von Luxemburg, einer Tochter Karls IV. Diese 1356 geschlossene Ehe brachte die Familie Habsburg wieder in größere Nähe zum Kaiserthron. Die 1358 erfolgte Heirat von Rudolfs Schwester Margarete mit Meinhard III. von Tirol sollte den Habsburgern Tirol einbringen.

Herrschaft und Ansprüche

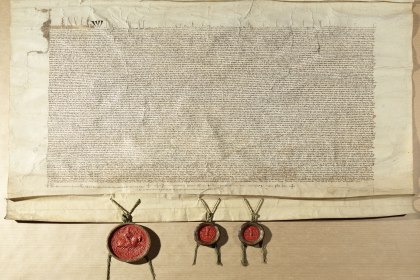

Nach dem Tod Albrechts II. am 20. Juli 1358 trat Rudolf die Nachfolge seines Vaters an. Von Anfang an suchte er das Ansehen seiner Familie zu heben. Die von ihm beauftragte Fälschung des sogenannten Privilegium maius, ein Komplex von fünf Urkunden, sollte die von ihm beanspruchte Sonderstellung der österreichischen Länder innerhalb des Reiches untermauern: Die durch das (echte) Privilegium minus von 1156 erfolgte Erhebung Österreichs zum Herzogtum wurde durch die Fälschung auf ein Pfalzerzherzogtum verbessert. Weitere angebliche Urkunden späterer Kaiser bestätigten diese Erhebung. 1359 legte Rudolf die Urkunden seinem kaiserlichen Schwiegervater zur Bestätigung vor. Karl IV. ließ sie durch Gelehrte begutachten, u.a. durch Francesco Petrarca, der ein vernichtendes Urteil über die angebliche Belehnung der Habsburger durch Cäsar und Nero abgab. Das Privilegium maius wurde rund hundert Jahre nach seiner Entstehung von Rudolfs Nachkommen Friedrich III. 1442 bestätigt. Seit dieser Zeit führten die Habsburger den Titel von Erzherzögen. Rudolf hatte noch nach kaiserlichem Verbot darauf verzichten müssen, ungeachtet dessen verwendetet er königliche Symbole und Ausdrucksmittel und setzte fürstliche Handlungen. Hier wären u.a. bildliche Darstellungen Rudolfs zu nennen: Sowohl auf dem bekannten Porträt als auch an den Skulpturen Rudolfs und seiner Gattin Katharina im Stephansdom finden sich königliche Symbole wie der kronenähnliche (Erz)Herzogshut. Ähnliches gilt für die Siegel und Münzen sowie für die Urkunden Rudolfs. Sie zeigen ebenfalls Herrschaftssymbole und nennen die Titel und Reichsämter des Herzogs. In den Urkunden wird neben dem Namen auch die Zählung als Herzog genannt, insgesamt sind die Urkunden von hoher Qualität und teilweise riesigem Ausmaß.

Die Universität als ein Baustein zur Etablierung Wiens als landesfürstliche Residenz

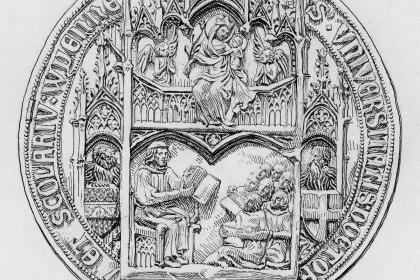

Dies gilt insbesondere für die Gründungsurkunden der am 12. März 1365 von Rudolf gegründeten Universität Wien sowie für den Stiftbrief des vier Tage später gegründeten Allerheiligenkapitels. Sowohl die Universität als auch das Kapitel sollten nach den Intentionen Rudolfs neben geistlich-spirituellen Gründen wie der Verbreitung des Glaubens und des Wissens das Ansehen der Stadt Wien heben. Im deutschen Stiftbrief, der sich an die Stadt richtet, wird diese außerdem als besonders treu und zuverlässig gelobt – ein Lob, das wohl den geplanten Eingriff in städtisches Eigentum versüßen sollte. Schließlich plante Rudolf ein als „Pfaffenstadt“ bezeichnetes Universitätsviertel in der Nähe der Hofburg. Das Naheverhältnis zwischen Universität und Landesfürsten war nicht nur in räumlicher, sondern auch in personeller Hinsicht geplant. Der Propst des am 16. März 1365 gegründeten Allerheiligenkapitels sollte sowohl Kanzler der Universität als auch Erzkanzler von Österreich sein. Damit hätte ein führender Berater des Herzogs eine prominente Rolle in der Universität gespielt. Zwar verschwand das Amt des Erzkanzlers nach dem Tod Rudolfs, die Personalunion von Dompropst und Kanzler der Universität sollte Bestand haben. Eine weitere personelle Beziehung zum Kapitel wurde durch Rudolfs Bruder Albrecht III. geschaffen, der acht Kanonikerstellen für Mitglieder des von ihm ins Leben gerufenen Herzogskollegs reservierte.

Wie weit Rudolf schon die Ausbildung künftiger Verwaltungsbeamter im Blick hatte, kann nicht belegt werden. Zwar waren die wesentlichen Beratungsgremien noch vorwiegend durch Adelige besetzt, es scheint aber durchaus möglich, dass der Herzog bereits an (bürgerliche) Beamte dachte, die ihm durch die Ausbildung an seiner Universität besonders verpflichtet waren.

Auch mit der Gründung der Universität beanspruchte Rudolf königliche Rechte, er war der erste Universitätsgründer von nichtköniglichem Rang.

Tod und memoria

Rudolf IV. starb mit nur 26 Jahren in Mailand, wo er über die Heirat seines Bruders Leopold mit Viridis Visconti, Tochter von Bernabò Visconti, verhandelte. Diese Heirat sollte helfen, die Ansprüche auf die im selben Jahr erworbene Grafschaft Tirol zu sichern. Nach dem Tod von Meinhard III., der mit Rudolfs Schwester Margarete verheiratet war, hatte dessen Mutter Margarete Maultasch die Herrschaft an Rudolf abgetreten.

Der Leichnam des Herzogs wurde nach Wien überführt und in St. Stephan in der von ihm in Auftrag gegebenen Herzogsgruft beigesetzt. Hier findet sich auch die Inschrift, die Rudolf als fundator bezeichnet und der er seinen Beinamen „der Stifter“ verdankt.

Neben der Demonstration fürstlicher Ansprüche war ein wichtiger Beweggrund Rudolfs die Sicherung seiner memoria sowie die seiner Familie. In Hinblick auf die Universität hat Rudolf dieses Ziel zweifellos erreicht: Seit 1396 wurde eine jährliche Messe gefeiert, seit der Mitte des 20. Jahrhunderts gedenkt die Universität ihres Stifters mit der Niederlegung eines Kranzes am Grab.

> Biografie in der virtuellen Ausstellung "Die Welt der Habsburger"

Zuletzt aktualisiert am 27.03.2025 - 14:34

-

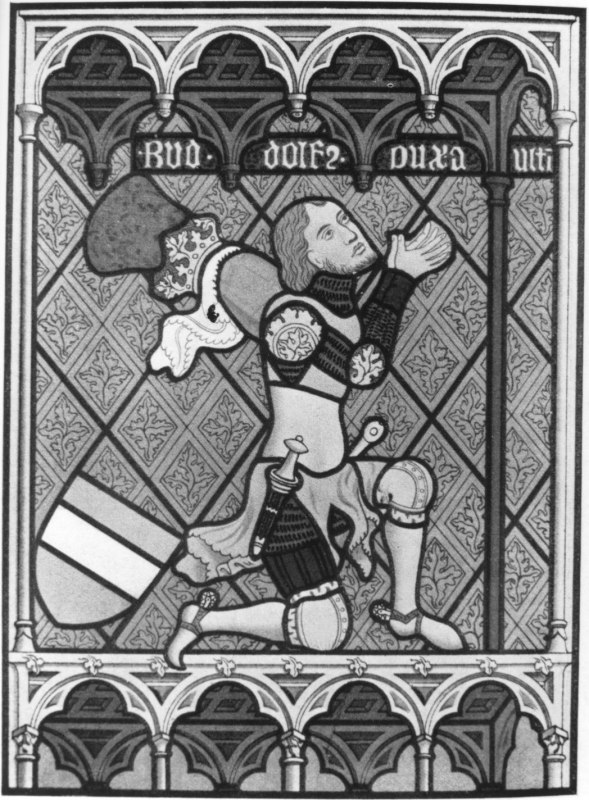

Herzog Rudolf IV. knieend mit dem österreichischen Bindenschild

Glasgemälde in der Kirche Maria am Gestade, um 1360.

-

Die einführende Inschrift zur Rektorentafel im Hauptgebäude der Universität Wien

Der Text der Inschrift stammt vom Universitätsarchivar Karl Schrauf . Darin werden die wichtigsten Daten der Wiener Universitätsgeschichte als...

-

Herzog Rudolf IV. als Stifter der Universität Wien

Statue im Großen Festsaal der Universität Wien vom Bildhauer Karl Schwerzek (1885).

-

Promotion sub auspiciis im großen Festsaal der Universität Wien im Rahmen des Dies Academicus der Universität Wien 2014

Der repräsentative große Festsaal, in dem die Statuen von Rudolf IV. und Maria Theresia die Rednerkanzel einrahmen

Verwandte Inhalte

-

Wappen, Siegel und Fahnen

1365–19. Jhdt.

-

Die Rechts- und Staatswissenschaften, Teil I

1365–1900

-

Der Dies Academicus als zentraler Feiertag der Universität Wien

12th.3.1994–12th.3.21. Jhdt.

-

Das Privileg Herzog Albrechts III. für die Universität Wien 1384

1384

-

Die „Pfaffenstadt“

1365

-

Die Gründungsurkunden (Stiftbriefe) der Universität Wien

12th.3.1365

-

Gelehrte in Stein und Bronze

19. Jhdt.–20. Jhdt.

4 Artikel

-

Universitäre Stiftungen

1384–1784

2 Artikel

-

Anfänge der Alma Mater Rudolphina

1365–1384

5 Artikel

-

Wappen, Siegel und Fahnen

1365–19. Jhdt. -

Die Rechts- und Staatswissenschaften, Teil I

1365–1900 -

Der Dies Academicus als zentraler Feiertag der Universität Wien

12th.3.1994–12th.3.21. Jhdt. -

Das Privileg Herzog Albrechts III. für die Universität Wien 1384

1384 -

Die „Pfaffenstadt“

1365 -

Die Gründungsurkunden (Stiftbriefe) der Universität Wien

12th.3.1365 -

Gelehrte in Stein und Bronze

19. Jhdt.–20. Jhdt. -

Universitäre Stiftungen

1384–1784 -

Anfänge der Alma Mater Rudolphina

1365–1384