DENK-MAL Marpe Lanefesch

1988 schenkte die Stadt Wien das Alte Allgemeine Krankenhaus (AKH) der Universität Wien, um das Gelände zu einem Campus umzubauen. Dabei wurde der Universität im Hof 6 auch ein Gebäude übertragen, das in der Vergangenheit vielfache Umnutzungen erfahren hatte: 1903 errichtet von Max Fleischer (1841–1905) als Betpavillon für die Patient*innen und das Personal jüdischen Glaubens des AKH; im Nationalsozialismus 1938 geschändet, aber nicht zerstört; Nutzung als Transformatorstation ab 1953 unter Zerstörung der Innenausstattung; und nach baulicher Modernisierung des Trafos in den 1970ern auch grundlegende Änderung der äußeren Form des ehemaligen Bethauses.

Die Universität Wien hat angesichts dieser historischen Umstände die kulturpolitische Verantwortung übernommen, das ehemalige Bethaus zu renovieren und in Stand zu halten. Durch künstlerische Intervention ist das begehbare Kunstobjekt/der Gedenkort DENK-MAL Marpe Lanefesch entstanden. "Marpe Lanefesch" ist Hebräisch und bedeutet "Heilung für die Seele". Der Name betont die vielschichtige Bedeutung des Ortes: Das Bethaus als Erinnerungsort der wechselhaften Geschichte, das durch die künstlerische Umgestaltung auf seine kulturelle und historische Bedeutung hinweist. Das ehemalige jüdische Bethaus wurde am 20. Oktober 2005 als begehbares Denkmal und als "Stätte des Gedenkens und Bedenkens" eröffnet.

Wechselvolle Geschichte

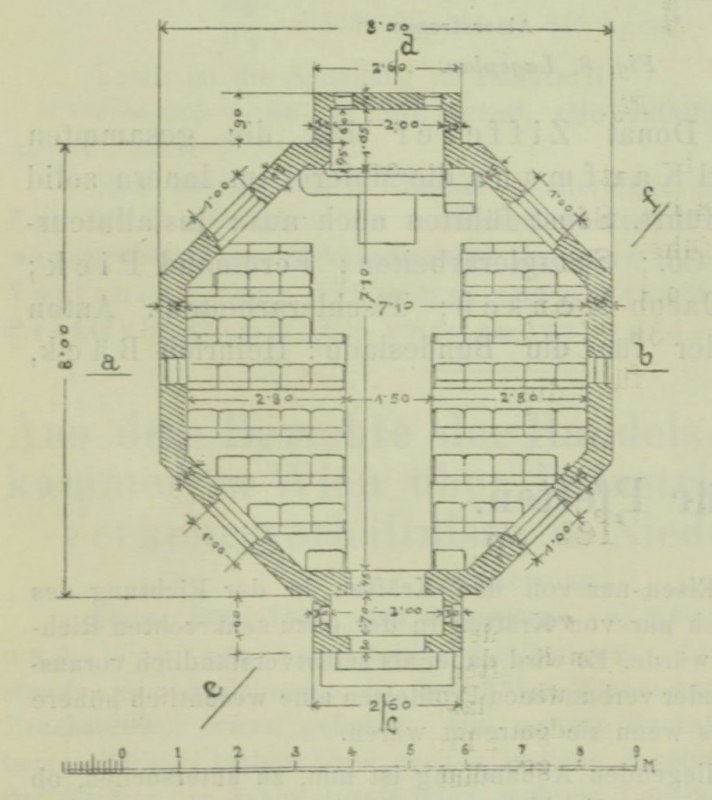

Der Betpavillon wurde im Jahr 1903 im Alten Allgemeinen Krankenhaus nach den Plänen des Architekten Max Fleischer (1841-1905) für Patient*innen, Ärzt*innen und Pfleger*innen jüdischen Glaubens errichtet.

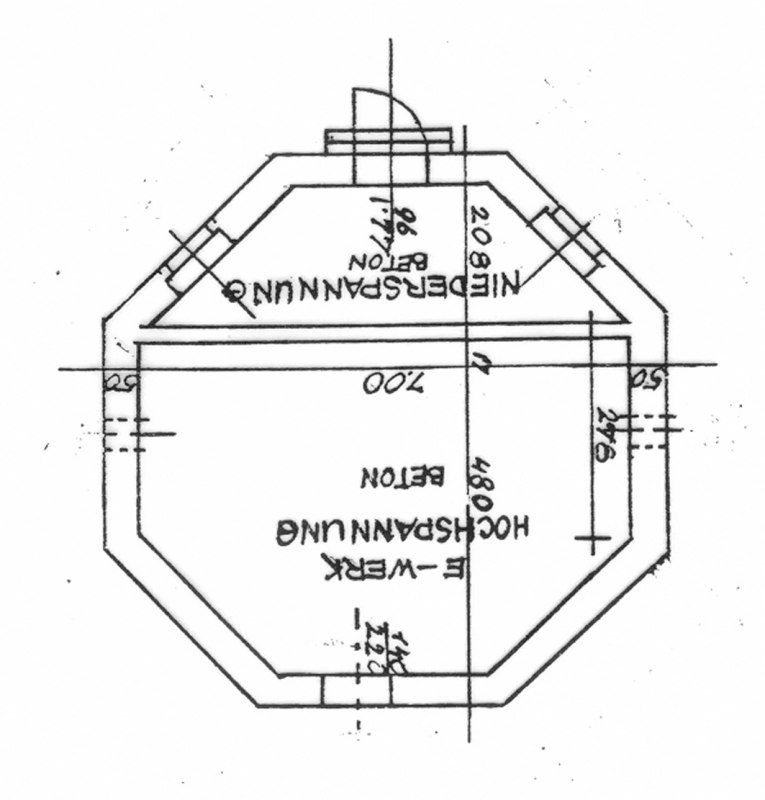

1938 schändeten Nationalsozialisten im Novemberpogrom das Gebäude. In den 1950er Jahren begann die "Nutzungsphase" des Bethauses und die Schädigung der Bausubstanz. Durch den Einbau einer Transformatorstation 1953, die bis zum Jahr 2000 in Betrieb war, wurde die Innenausstattung zerstört und die äußere Form verändert. Eine bauliche Modernisierung im Jahr 1970 erforderte die Zerstörung der Dachkonstruktion und hat die äußere Form des ehemaligen Bethauses grundlegend verändert. Der Ursprung und die Bedeutung waren in Vergessenheit geraten.

Erste Erinnerungsspuren

Nachdem die Geschichte des Gebäudes durch die Forschungen der Kunsthistorikerin Dr.in Ines Müller Ende der 1980er Jahre wieder in Erinnerung gebracht wurden, wurde von der Stadt Wien als Eigentümerin des AKH am 2. Oktober 1991 eine Gedenktafel an der Transformatorenstation - der ehemaligen Spitalssynagoge - angebracht, die die antisemitische Beraubung und Zerstörung während des Nationalsozialismus und den sorglosen Umgang mit diesem Sakralbau nach 1945 thematisierte.

"Dieses Gebäude wurde im Jahr 1903 von Arch. Max Fleischer als Synagoge errichtet. Es wurde in der sg. "Reichskristallnacht" im November 1938 von den Nationalsozialisten verwüstet und fand hierauf als Lagerraum Verwendung. Seit 1953 ist hier eine der drei Transformatorenstationen des alten Allgemeinen Krankenhauses untergebracht."

Sie wurde vom Wiener Gesundheitsstadtrat Dr. Sepp Rieder gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Helmut Zilk und Oberrabbiner Dr. Paul Chaim Eisenberg 1991 enthüllt. Nachdem der Transformator Anfang der 2000er Jahre aus dem Gebäude verlegt werden konnte und dieses von der neuen Eigentümerin Universität Wien künstlerisch zu einem Gedenkort - DENK-MAL Marpe Lanefesch – umgestaltet wurde, wurde die Gedenktafel 2004 entfernt und ist heute im Bestand des Archivs der Universität Wien.

Alternativentwurf "Monotheistenplatz"

Die Universität Wien hat als neue Eigentümerin des Gebäudes die Verantwortung übernommen, einen sensibleren Umgang mit diesem Gebäude und seiner Geschichte zu finden. Im Zuge der Umgestaltung des AAKH zum Universitäts-Campus konzipierte Prof. Friedrich Kurrent, einer der Architekten des Umbaus, Mitte der 1990er Jahre die vollständige Rekonstruktion der Synagoge und Errichtung einer benachbarten kleinen Mosche und einer kleinen Orthodoxen Kirche und die Umgestaltung des Hofes 6 zum "Platz der monotheistischen Weltreligionen" für die Studierenden und Lehrenden der Universität Wien.

Entwurf "DENK-MAL Marpe Lanefesch"

Die Künstlerin Minna Antova (lebt und arbeitet in Baden bei Wien | www.minnaantova.com) erarbeitete 1998 – zunächst in Selbstbeauftragung – das Konzept DENK-MAL, um das Gebäude zur Stätte des Gedenkens und Bedenkens der Universität Wien umzugestalten. Ende 1999 fand ein öffentliches Hearing mit Beteiligung internationaler Wissenschaftler*innen, Studierender, der Universitätsleitung und der Israelitischen Kultusgemeinde statt, die das Projekt DENK-MAL Marpe Lanefesch (Hebräisch: „Heilung für die Seele“) befürworteten. 2002–2003 erfolgte die Detailplanung im Auftrag der Universität und am 20. Oktober 2005 wurde das DENK-MAL Marpe Lanefesch im Hof 6 eröffnet.

Konzeption

Das Gebäude sollte nicht nur instandgesetzt und renoviert werden, sondern die Konstruktion des ersten Architekten Max Fleischer erhalten sowie die Zerstörungen in der NS- und Nachkriegszeit als historische Nutzungsspuren sichtbar und lesbar machen.

Auf dem Belag des Weges, der zum Betpavillon führt, informiert ein Text über die Geschichte des Gebäudes. Beim Betreten des Pavillons schreiten die Besucher*innen gleichsam über den Maßstab des Architekten Max Fleischer, der ebenfalls auf dem Boden aufgemalt ist.

Die zerstörten Bauelemente des Bethauses (Dach, Vorbau, Thora-Nische) wurden nach dem Originalentwurf Max Fleischers durch Glaselemente ersetzt. Die Transparenz der Glaswände sensibilisiert die Besucher*innen zusätzlich für die Thematik: Der Innenraum symbolisiert Schutzlosigkeit und erzeugt dadurch eine besondere Körperwahrnehmung.

Die Wand ist mit Freskomalereien in Form von „zerrissenen“ Stücken von Thora-Rollen gestaltet, interpretiert die Marginalisierung der Geschichte des Baues als jüdisches Bethaus und nimmt Bezug auf das Alte Testament. Assoziativ soll an das „farbige“, reichhaltige religiöse Leben im Betpavillon erinnert werden. Die Technik des al fresko – mit Farbpigmenten im frischen Kalkverputz gemalt, die haltbarste und langlebigste Malweise – spielt auch mit der Metaphorik der zwar materiell zerstörten, aber letztlich nicht auszulöschenden Glaubensinhalte. Wie durch ein Vergrößerungsglas gesehene zerrissene, farbige Thora-Rollen-Segmente „fliegen“ in Richtung Erde und Himmel. Auf Wandlänge vergrößert, im Kalk eingeritzt sind die ersten Worte des Dekalogs – in Anlehnung an die Gesetzes-Tafeln über dem Thoraschrein in Synagogen.

Der transparente Boden zeigt in Zeit-Schichten die Konstruktion und Destruktion des Gebäudes im 20. Jahrhundert: Die erste Schicht ist der auf Maßstab 1:1 vergrößerte ursprüngliche Grundrissplan, darüber ein Schreiben der Gestapo zur Zerstörung der Wiener Synagogen im Novemberpogrom 1938 (die Inneneinrichtung dieser Synagoge wurde ebenfalls zerstört); zu oberst der Umbauplan zu einem Transformatorraum aus den 1970er Jahren.

Innen und Außen

Durch die Einbeziehung der unmittelbaren Umgebung – vorbeiführender Weg, Grundplatte – in die Gestaltung wird der Ort-Charakter betont. Die begehbare Fläche um den Bau ist mit dem auf Realmaß vergrößerten Original-Grundrissplan von Max Fleischer miteinbezogen. Auf dem vorbeiführenden Weg ist ein Text mit den kulturhistorischen Fakten zur Geschichte des Bethauses und dessen Architekten in Deutsch, Hebräisch und Englisch angebracht, auch ein Blindenschriftblock ist integriert. Um den Text lesen zu können, müssen sich die Passant*innen dem Bau zuwenden. Der früher mit Steinen bedeckte Hof wurde zuletzt begrünt.

Durch die Verschiebungen von Wahrnehmungs-Größen und den verfremdenden Einsatz von Materialien soll Wahrnehmung sensibilisiert, Bewegung im buchstäblichen wie im metaphorischen Sinne erzeugt, die Historie durch die Semiotik der Leere thematisiert werden. Und so wie die Außenbeschriftung mittels Straßenmarkierung immer wieder erneuert werden muss (zuletzt 2023/24), so muss auch Erinnerung immer wieder neu gelebt werden.

2021/22 wurde der Hof rund um das Denkmal - bis dahin mit Rollsteinen ausgelegt - mit einem Rasen begrünt.

Eine Innenraumbegehung ist nach vorheriger Anmeldung und Terminvereinbarung unter gedenkbuch@univie.ac.at möglich.

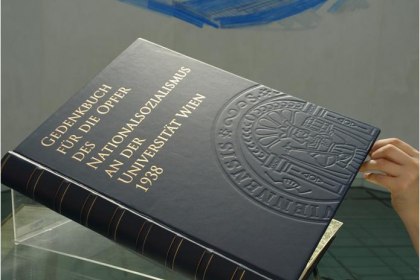

Seit 2009 wird im DENK-MAL das „Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Wien 1938“ aufbewahrt.

Idee, Originalentwürfe und Gesamtkonzeption, Innenfresken: Minna Antova

Ausführende Architekt*innen unter der künstlerischen Leitung von Minna Antova: Langthaller, Scheller, Willibald, Wien

Baustatik: Peter Bauer, Werkstatt, Wien

Bauherrin: Universität Wien (Abwicklung: BIG|Bundesimmobiliengesellschaft)

Artikel

- Die Wiedereröffnung der Universität Wien und der Umgang mit dem Nationalsozialismus nach Kriegsende 1945

- Die Entnazifizierung der Professorenschaft an der Universität Wien

- Entnazifizierung der Studierenden an der Universität Wien nach 1945

- Die Borodajkewycz-Affäre 1965

- Tore der Erinnerung am Campus der Universität Wien

- DENK-MAL Marpe Lanefesch

- NS-Provenienzforschung an den Bibliotheken der Universität Wien

- Denkmal „Siegfriedskopf“

- „Kontroverse Siegfriedskopf“

- Gedenknischen in der Aula der Universität Wien

- Denkmal für Ausgegrenzte, Emigrierte und Ermordete des Kunsthistorischen Instituts der Universität Wien

- Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Wien 1938

- „Rektorenfasten – ins licht gerückt“

- „Tabula rasa? Gedächtnis und Tafel – was bleibt?“

- „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“

- Denkmal „Vertriebene Historiker*innen“

- Gedenkprojekte im 21. Jahrhundert

- Tore der Erinnerung am Campus der Universität Wien

- DENK-MAL Marpe Lanefesch

- „Kontroverse Siegfriedskopf“

- Gedenknischen in der Aula der Universität Wien

- Denkmal für Ausgegrenzte, Emigrierte und Ermordete des Kunsthistorischen Instituts der Universität Wien

- „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“

- Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Wien 1938

- „Der Muse reichtʼs“

- „Rektorenfasten – ins licht gerückt“

- Gedenkjahr 2018

- „Tabula rasa? Gedächtnis und Tafel – was bleibt?“

- Denkmal „Vertriebene Historiker*innen“

-

Jüdisches Bethaus von Max Fleischer im alten Allgemeinen Krankenhaus Wien, Außenansicht 1903

-

Jüdisches Bethaus von Max Fleischer im alten Allgemeinen Krankenhaus Wien, Innenansicht 1903

-

Jüdisches Bethaus von Max Fleischer im alten Allgemeinen Krankenhaus Wien, Grundriss 1903

-

Ehemaliges Jüdisches Bethaus im alten Allgemeinen Krankenhaus Wien, Grundriss Transformatorenstation, 1971

-

Ehemaliges Jüdisches Bethaus im alten Allgemeinen Krankenhaus Wien, Außenansicht Transformatorenstation mit Gedenktafel von 1991

-

Gedenktafel

Die Gedenktafel wurde 1991 auf dem damaligen Trafo-Gebäude, zu dem die ehemalige Synagoge 1953 umfunktioniert worden war, neben dem Eingang und gut...

-

DENK-MAL Marpe Lanefesch am Campus der Universität Wien, Innenansicht

-

DENK-MAL Marpe Lanefesch am Campus der Universität Wien, Bodenansicht

-

DENK-MAL Marpe Lanefesch am Campus der Universität Wien, Ansicht durch ehemalige Thora-Nische

-

Das Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Wien 1938 im DENK-MAL Marpe Lanefesch am Campus der Universität Wien

Zuletzt aktualisiert am : 05.04.2024 - 01:09

-

Campus der Universität Wien

1965–21. Jhdt. -

Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Wien 1938

2009–21. Jhdt.