„Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“

Elf Wissenschaftler*innen, die mit der Universität Wien durch Forschung oder Lehre verbunden waren, wurden bis heute mit dem Nobelpreis, der wohl angesehensten internationalen Auszeichnung auf dem Gebiet der Wissenschaft, geehrt.

Im Zuge des Umbaus und der Sanierung von Aula, Seitenaulen und Arkadenhof der Universität Wien 2003-2006 wurde für die Porträts der damals erst neun Nobelpreisträger – Robert Bárány, Julius Wagner-Jauregg, Hans Fischer, Karl Landsteiner, Erwin Schrödinger, Viktor Franz Hess, Otto Loewi, Konrad Lorenz, Friedrich August von Hayek – eine neue Präsentationsform und ein neuer Ort gewählt. Am 29. Juni 2006 wurde das Denkmal "Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen" eröffnet.

Am dies academicus 2025 wurde das Denkmal um die Porträts von Emmanuelle Charpentier (2020) und Anton Zeilinger (2022) erweitert.

Darüber hinaus gibt es noch einige bekannte Nobelpreisträger*innen, die zumindest für einige Zeit mit der Universität Wien in Kontakt standen: z. B. hat der Literaturnobelpreisträger von 1981, Elias Canetti, an der Universität Wien studiert und hier in Chemie promoviert, hat die Literatur-Nobelpreisträgerin von 2004, Elfriede Jelinek, hier einige Semester Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft studiert, hat der Chemie-Nobelpreisträger von 1962, Max Perutz, hier Chemie studiert und hat der Physiologie-Nobelpreisträger von 1973, Karl von Frisch, hier studiert. Da aber darüber hinaus keine hinreichende Verbindung durch Forschung oder Lehre zur Universität bestand, schien es nicht gerechtfertigt, sie in dieses Denkmal aufzunehmen.

Nobelpreis

Der von dem schwedischen Industriellen und Erfinder Alfred Nobel gestiftete prestigereiche Nobelpreis wird alljährlich an Wissenschaftler*innen (Physik, Chemie und Medizin), Literat*innen oder Förder*innen des Weltfriedens verliehen. Obwohl der Preis eine Auszeichnung für eine persönliche herausragende wissenschaftliche Leistung darstellt, strahlt das Prestige auch auf die Institute und Hochschulen, mit denen die Geehrten in Verbindung stehen, zurück. Seit 1969 verleiht die schwedische Reichsbank zudem den Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, der gemeinhin auch als "Nobelpreis" verstanden wird.

Kunstinstallation

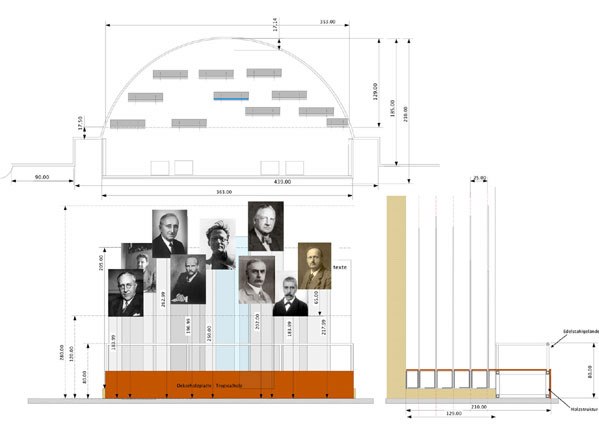

Die Installation Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen befindet sich in der linken Seitennische der Aula im Hauptgebäudes. Die Nobelpreisträger*innen werden nicht als "versteinerte" Büsten dargestellt, sondern ihre Porträts in unterschiedlich hohen Glasstelen präsentiert.

Mit der künstlerischen Konzeption und technischen Ausführung wurden die Künstler*innen Bele Marx & Gilles Mussard beauftragt. Die Installation wurde mit Roger Baumeister, dem beauftragten Architekten für die Neugestaltung des Hauptgebäudes der Universität sowie dem Institut für Zeitgeschichte erarbeitet.

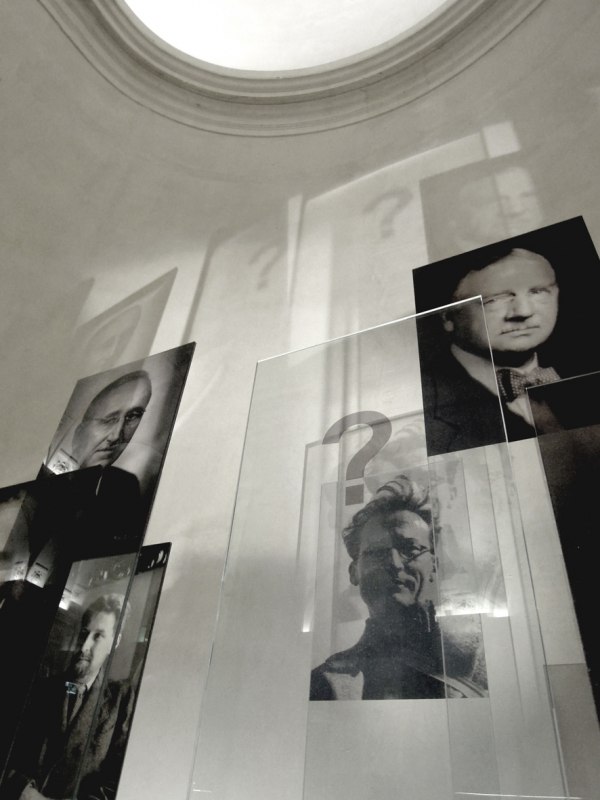

Die leere Stele mit dem Fragezeichen bildet das Zentrum der Installation. Sie ist Platzhalterin für all jene Wissenschaftler*innen, die im Nationalsozialismus vertrieben wurden und somit ihre Forschungen an dieser Universität nicht weiterführen konnten. Sie verkörpert aber auch die Leerstelle an sich, die für die Universität Wien bleibt, da nach 1945 so gut wie nichts unternommen wurde, um die Vetriebenen wieder für die Forschung an der Universität zurückzugewinnen.

Seit 2006 wird Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen in dieser neuen künstlerischen Form präsentiert. Der Titel verweist mit der kritischen Gesamtinszenierung, Reflexion und Sichtbarmachung auf die Involvierung einiger Nobelpreisträger in den Nationalsozialismus und die Vertreibung anderer durch den Nationalsozialismus und initiiert die kritische Auseinandersetzung samt sachlicher Aufarbeitung der Geschichte. Der Titel verweist auch auf - damals noch - fehlende Frauen in Analogie zu Heinrich Böll‘s Roman „Gruppenbild mit Dame“.

Gabriele Ruff hielt im Pressetext fest, dass

"die Komposition der Bildnisse ein wesentliches Raum bildendes Element [war]. Einerseits schließen die verschiedenen Blickrichtungen das Gruppenbild und bekunden werkimmanente Einheit, andererseits ermöglichen sie dem*r Betrachter*in von unterschiedlichen Standpunkten aus, sowohl mit einem Einzelbildnis als auch mit der gesamten Bildnisgruppe zu korrespondieren. In der rhythmischen Abfolge von oben und unten, davor und dahinter in der Aufstellung wird eine Dynamik bewirkt, die dem Aufstellungsort grundsätzlich entspricht, denn der Eingangsbereich zählt zu den meist frequentierten Bereichen des Gebäudes, er ist Verteiler aber auch Versammlungsort.

Lampen im Sockelunterbau dienen der gezielten Licht-Schatten-Inszenierung. Die Wandnische übernimmt einen dualen Aspekt in der Aufstellung, sie ist sowohl Rahmen als auch erweiterter Kunstraum, begrenzender Hintergrund, als auch aktive Fläche für die fluktuierenden Schatten-Bild-Projektionen. Das Inkorporieren der durchsichtigen Bildvorlage in Glas verstärkt die „Sichtbarmachung“ des Sujets. Mit der gewonnenen Plastizität einerseits und der transparenten Verpackung der Fotografien andererseits, wird den Portraitbildnissen eine zeitgemäße Präsentationsform verliehen, die eine Möglichkeit herausfordert, die Immobilität des Repräsentationsporträts zu überwinden.

Die Porträtierten selbst sind in ihrem jeweiligen Zeitkontext und unterschiedlichen Lebensalter zu sehen. Sie konfrontieren den*die Betrachter*innen mit einer zeitlichen Distanz und mit einer gewissen Strenge und Würde. Der Gruppenbild-Inszenierung gelingt es, die Distanz zum*r Betrachter*in zu relativieren.

Wesentlich dabei ist die Unmittelbarkeit in der Aussage, das bildliche Vergegenwärtigen von außerordentlichen wissenschaftlichen Leistungen in der Vergangenheit, die ebengleich als Motivation für die Zukunft gesehen werden können."

Zur Umsetzung: Projekt / Pressebilder / Dossier (pdf) / Bele Marx & Gilles Mussard

Erweiterung 2023-2025

Im Jahr 2020 wurde Emmanuelle Charpentier der Nobelpreis für Chemie verliehen. Sie ist damit die erste Frau, die als Forscherin an der Universität Wien (2002 bis 2009 an den Max F. Perutz Laboratories) tätig war und auf diese Weise geehrt wurde.

Der Quantenphysiker Anton Zeilinger wurde 2022 gemeinsam mit dem französischen Physiker Alain Aspect und dem US-Physiker John F. Clauser mit dem Nobelpreis für Physik geehrt.

Die entsprechende Erweiterung der Kunstinstallation wurde am dies academicus 2025 in Anwesenheit der beiden Nobelpreisträger*innen eröffnet.

Kritische Reflexion der bisherigen Ehrungspraxis 2022/23

Die Universität Wien hat sich 2022 entschieden, nach den Grundsätzen „Transparenz – Kommentierung – Sichtbarmachung“ ihre bisherige Ehrungspraxis kritisch aufzuarbeiten. Dabei wurde eine „problematische“ bzw. eine „diskussionswürdige“ Ehrung auch unter den Nobelpreisträger*innen festgestellt.

Ziel der kritischen Auseinandersetzung war es nicht, symbolische (posthume) Aberkennungen auszusprechen oder Personen aus dem Denkmal zu entfernen, sondern die kritischen Aspekte sollten hier auf der offiziellen Geschichte-Website der Universität Wien dokumentiert, benannt und sichtbar gemacht werden, sowie auch über QR-Codes am Denkmal selbst.

Artikel

- Die Wiedereröffnung der Universität Wien und der Umgang mit dem Nationalsozialismus nach Kriegsende 1945

- Die Entnazifizierung der Professorenschaft an der Universität Wien

- Entnazifizierung der Studierenden an der Universität Wien nach 1945

- Die Borodajkewycz-Affäre 1965

- Tore der Erinnerung am Campus der Universität Wien

- DENK-MAL Marpe Lanefesch

- NS-Provenienzforschung an den Bibliotheken der Universität Wien

- Denkmal „Siegfriedskopf“

- „Kontroverse Siegfriedskopf“

- Gedenknischen in der Aula der Universität Wien

- Denkmal für Ausgegrenzte, Emigrierte und Ermordete des Kunsthistorischen Instituts der Universität Wien

- Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Wien 1938

- „Rektorenfasten – ins licht gerückt“

- „Tabula rasa? Gedächtnis und Tafel – was bleibt?“

- „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“

- Denkmal „Vertriebene Historiker*innen“

- Das Hauptgebäude der Universität Wien an der Ringstraße

- Der Arkadenhof im Hauptgebäude der Universität Wien

- Der Kastalia-Brunnen im Arkadenhof der Universität Wien

- Die Fakultätsbilder von Gustav Klimt im Festsaal der Universität Wien

- Denkmal „Siegfriedskopf“

- „Kontroverse Siegfriedskopf“

- Die Rektorentafel im Hauptgebäude der Universität Wien am Ring

- AudiMax

- „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“

- Die Schießstätte im Hauptgebäude der Universität Wien

- Gedenkprojekte im 21. Jahrhundert

- Tore der Erinnerung am Campus der Universität Wien

- DENK-MAL Marpe Lanefesch

- „Kontroverse Siegfriedskopf“

- Gedenknischen in der Aula der Universität Wien

- Denkmal für Ausgegrenzte, Emigrierte und Ermordete des Kunsthistorischen Instituts der Universität Wien

- „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“

- Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Wien 1938

- „Der Muse reichtʼs“

- „Rektorenfasten – ins licht gerückt“

- Gedenkjahr 2018

- „Tabula rasa? Gedächtnis und Tafel – was bleibt?“

- Denkmal „Vertriebene Historiker*innen“

-

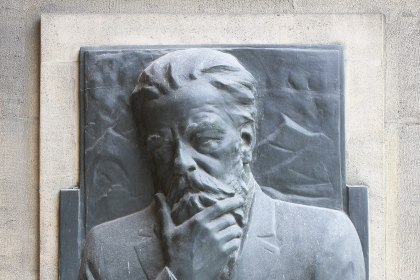

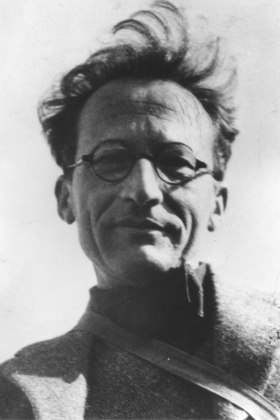

Porträts der Nobelpreisträger in der Aula der Universität Wien, vor der Neugestaltung 2003

-

Installation „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“ von Bele Marx & Gilles Mussard (2006), Plan 2006

-

Installation „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“ von Bele Marx & Gilles Mussard (2006), Plan 2006

-

Installation „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“ von Bele Marx & Gilles Mussard (2006), Zustand 2017

-

Installation „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“ von Bele Marx & Gilles Mussard (2006) in der Aula, Ansicht 2017

-

Installation „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“ von Bele Marx & Gilles Mussard (2006), Zustand 2017

-

Installation „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“ von Bele Marx & Gilles Mussard (2006/2025), Anton Zeilinger Erweiterung 2025

Installation „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“ von Bele Marx & Gilles Mussard (2006/2025), Nobelpreisträger Anton...

-

Installation „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“ von Bele Marx & Gilles Mussard (2006/2025), Emanuelle Charpentier Erweiterung 2025

Installation „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“ von Bele Marx & Gilles Mussard (2006/2025), Nobelpreisträgerin...

-

Installation „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“ von Bele Marx & Gilles Mussard, Erweiterung 2025, Rektor Schütze, Emanuelle Charpentier, Anton Zeilinger

Installation „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“ von Bele Marx & Gilles Mussard (2006/2025), Eröffnung der...

-

Installation „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“ von Bele Marx & Gilles Mussard (2006/2025), Erweiterung 2025

Installation „Nobelpreis und Universität Wien – Gruppenbild mit Fragezeichen“ von Bele Marx & Gilles Mussard (2006/2025), Erweiterung 2025,...

Zuletzt aktualisiert am : 18.03.2025 - 15:24

-

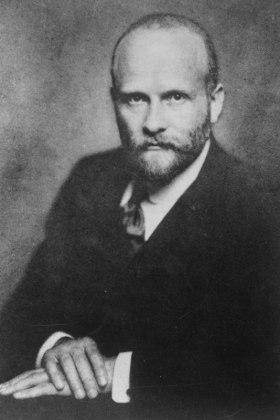

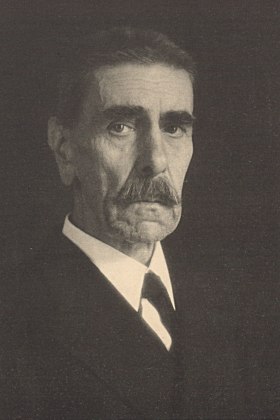

Gelehrte in Stein und Bronze

19. Jhdt.–20. Jhdt. -

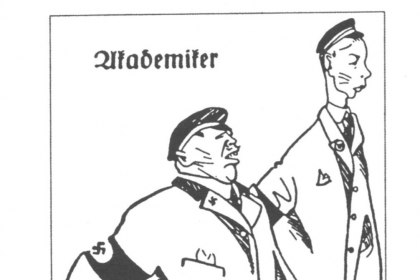

Antisemitismus an der Universität Wien

1421–2006