Maria Theresia von Österreich (Habsburg)

Erzherzogin von Österreich, Königin (u. a.) von Ungarn und Böhmen

Ehrungen

| Ehrung | Titel | Datierung | Fakultät | |

|---|---|---|---|---|

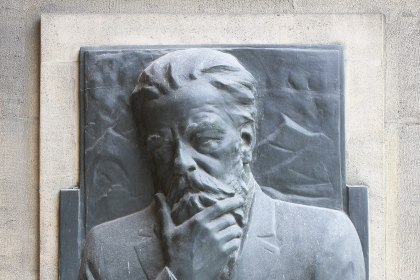

| Denkmal | Denkmal Großer Festsaal | 1884 |

|

Maria Theresia von Habsburg regierte von 1740 bis 1780 als Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn und Böhmen, zunächst gemeinsam mit ihrem Ehemann Franz I. Stephan von Lothringen und später mit ihrem Sohn Joseph II., die beide zum Kaiser gekrönt wurden. Sie gilt als die bedeutendste Vertreterin des aufgeklärten Absolutismus. Die Zeit ihrer Herrschaft war geprägt von zahlreichen Reformen und Kriegen, die das Habsburgerreich nachhaltig veränderten.

Unter anderem betrieb Maria Theresia umfassende bildungspolitische Reformen. Neben der Einführung der generellen Schulpflicht (1774) betrafen diese auch wesentlich den Bereich der universitären Lehre. Die Universität Wien wurde aus dem machtpolitischen Einfluss des Jesuitenordens (Theologie und Philosophie) gelöst und in den staatlichen Verantwortungsbereich überführt. Statt der mittelalterlichen formal selbständigen Korporation entstand aus der Universität durch die theresianisch-josephinischen Reformen eine staatlich verwaltete Anstalt, die in erster Linie auf die Ausbildung künftiger Staatsdiener (Ärzte, Priester, Advokaten, Staatsbeamte) ausgerichtet wurde. Wissenschaftliche Forschung zählte nicht zu ihren Aufgaben.

Die Fakultäten wurden unter die Aufsicht von staatlichen Studiendirektoren gestellt.

Von Maria Theresia beauftragt, reformierte Gerard van Swieten 1749 als Studiendirektor der Medizinischen Fakultät das Medizinstudium grundlegend. Die Medizinische Fakultät wurde besser ausgestattet und mehr Wert auf den Unterricht am Krankenbett gelegt, wodurch eine Grundlage für die wachsende internationale Bedeutung der Wiener Medizinischen Schule gelegt wurde. Die Reformen verfolgten eine Zentralisierung der universitären Angelegenheiten: Professoren wurden nun von staatlicher Seite berufen und besoldet. Sie waren fortan von akademischen Funktionen (wie jener des Rektors) ausgeschlossen, und allein der Lehre verpflichtet. Lehrbücher, aus denen vorgelesen wurden durfte, mussten von staatlicher Seite approbiert werden.

Nach dem Vorbild der Reformen van Swietens im Bereich der medizinischen Fakultät wurden auch die anderen Fakultäten umstrukturiert. Die Philosophische Fakultät erhielt 1752 einen neuen zweijährigen Studienplan („Cursus philosophicus“), der verpflichtend als Vorstudium für ein nachfolgendes Fachstudium an einer der drei anderen „höheren Fakultäten“ zu absolvieren war. Unter Studiendirektor Franz Ferdinand von Schrötter erfolgte die Reformierung der Juridischen Fakultät, die 1753 mit fünf Professuren ausgestattet wurde.

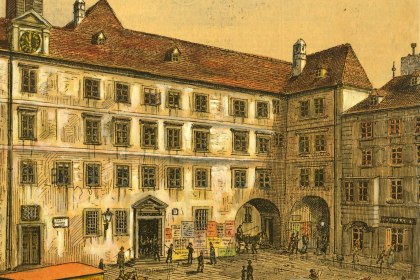

Maria Theresia stiftete der Universität Wien ein neues Gebäude – die „Neue Aula" (heute Sitz der Akademie der Wissenschaften) – mit Hörsälen für alle Bereiche des universitären Unterrichts sowie einem Festsaal: Im Herbst 1755 fertiggestellt, wurde der Bau im April 1756 vom kaiserlichen Ehepaar feierlich eröffnet. Neben einem anatomischen Theater für das praxisorientierte Medizinstudium wurde im neuen Universitätsgebäude auch eine Sternwarte eingerichtet. Da die „Neue Aula“ keinen Platz für alle Buchbestände bot, wurde 1756 unter Bibliothekar Johann Maximilian Dietmann wertvolles historisches Bibliotheksgut an die Hofbibliothek abgegeben.

Die Studentenzahlen nahmen infolge der Reformen Maria Theresias deutlich zu und erreichten 1753/54 erstmals seit dem 16. Jahrhundert einen neuen Spitzenwert.

In konfessionellen Fragen beharrte Maria Theresia auf ihrer vormodernen und intoleranten Haltung gegenüber allen Nicht-Katholiken. Unter ihrer Herrschaft kam es (weiterhin) zur Verfolgung und Abschiebung von Protestant*innen und besonders äußerte sich ihr rigoroser Antijudaismus in diversen diskriminierenden Vorschriften (u.a. Judenordnungen 1753 und 1764). Den Höhepunkt ihrer antijüdischen Politik bildete kurz nach Übernahme der Herrschaft der Befehl zur Ausweisung der Juden aus Prag 1744. Als Folge dessen wurde die größte und eine der ältesten jüdischen Gemeinden des Habsburgerreichs aufgelöst. Die über 10.000 Bewohner*innen des jüdischen Ghettos mussten binnen einiger Wochen Prag verlassen und kamen nur notdürftig in der Umgebung unter. Die geplante Vertreibung aus ganz Böhmen erwies sich jedoch als undurchführbar, da die Adeligen Böhmens sowie die Monarchie selbst finanziell auf die jüdischen Händler angewiesen waren. 1748 gewährte Maria Theresia daher den Prager Juden und Jüdinnen die Möglichkeit, nach hohen Zahlungen ins zerstörte Ghetto zurückkehren. Erst nach Maria Theresias Tod ermöglichte ihr Sohn Joseph II. den jüdischen (und protestantischen) Untertan*innen größere Freiheiten im Bereich der Religionsausübung.

Ehrungen

Besonders durch die patriotische Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts wurde die öffentliche Erinnerung an Maria Theresia als „große Kaiserin“ und „Landesmutter“ unkritisch verklärt. Zahlreiche Denkmäler (u.a. Maria-Theresien-Denkmal zwischen KHM und NHM an der Ringstraße) wurden in Erinnerung an sie errichtet sowie Straßen, Plätze und zentrale Institutionen (Maria-Theresianische Militärakademie, Theresianum) nach ihr benannt.

Auch einige Erinnerungszeichen im Bereich der Universität Wien weisen noch heute auf die Monarchin hin, besonders ihre 1884 errichtete Statue neben der Redekanzel im repräsentativen großen Festsaal sowie die einführende Inschrift zur Rektorentafel im Hauptgebäude der Universität.

Anlässlich des 300. Geburtstages von Maria Theresia wurde von 15. März bis 29. November 2017 an vier Standorten in Wien und Niederösterreich die Ausstellung „300 Jahre Maria Theresia: Strategin – Mutter – Reformerin“ gezeigt.

Siehe auch

Zuletzt aktualisiert am 01.08.2025 - 12:12

-

Kaiserin Maria Theresia empfängt den Rektor der Universität Wien

Rektorsblatt aus der Hauptmatrikel der Universität Wien, Federzeichnung.

-

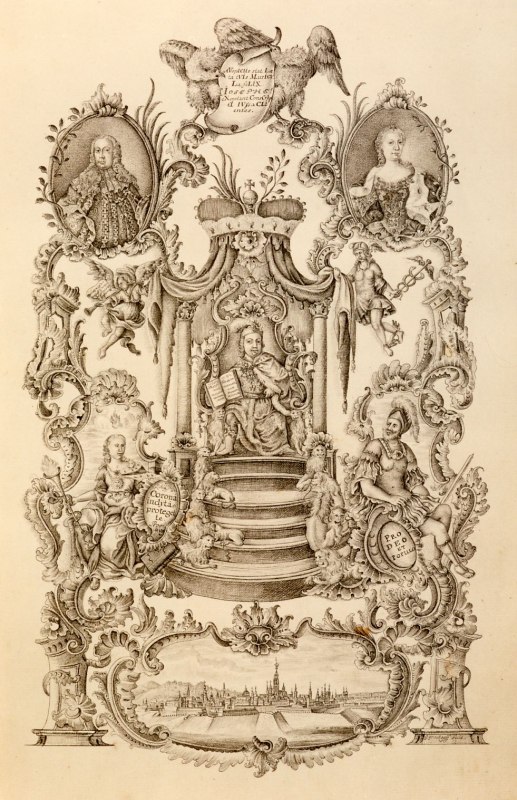

Hauptmatrikel 10: Joseph II. umgeben von seinen Eltern Maria Theresia und Franz I. Stephan von Lothringen

-

Statue von Kaiserin Maria Theresia im Großen Festsaal der Universität Wien

Standbild des Bildhauers Josef Pechan (1886), rechts von der Redekanzel im Großen Festsaal der Universität Wien. Als Reformerin der Universität Wien...

-

Die einführende Inschrift zur Rektorentafel im Hauptgebäude der Universität Wien

Der Text der Inschrift stammt vom Universitätsarchivar Karl Schrauf . Darin werden die wichtigsten Daten der Wiener Universitätsgeschichte als...

Verwandte Inhalte

-

Die Rechts- und Staatswissenschaften, Teil I

1365–1900

-

Mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Buchbesitz der Universität Wien

1365–1756

-

Die Neue Aula

1756

-

Die Artes liberales

1365–18. Jhdt.

-

Die Universität als „Hohe Schule“

1790–1848

-

Gelehrte in Stein und Bronze

19. Jhdt.–20. Jhdt.

4 Artikel

-

„Unter den Talaren …“

15. Jhdt.–20. Jhdt.

-

Die medizinische Schule des 18. Jahrhunderts

1740–1780

-

Lehr- und Lernfreiheit

1848–1873

1 Artikel

-

Die theresianisch-josephinischen Reformen 1749–1790

1749–1790

6 Artikel

-

Der Jesuitenorden und die Universität Wien

1551–1773

5 Artikel

-

Die „Alte Universität“

1384–1884

5 Artikel

-

Die Rechts- und Staatswissenschaften, Teil I

1365–1900 -

Mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Buchbesitz der Universität Wien

1365–1756 -

Die Neue Aula

1756 -

Die Artes liberales

1365–18. Jhdt. -

Die Universität als „Hohe Schule“

1790–1848 -

Gelehrte in Stein und Bronze

19. Jhdt.–20. Jhdt. -

„Unter den Talaren …“

15. Jhdt.–20. Jhdt. -

Die medizinische Schule des 18. Jahrhunderts

1740–1780 -

Lehr- und Lernfreiheit

1848–1873 -

Die theresianisch-josephinischen Reformen 1749–1790

1749–1790 -

Der Jesuitenorden und die Universität Wien

1551–1773 -

Die „Alte Universität“

1384–1884