Die medizinische Schule des 18. Jahrhunderts

Die Wiener Medizinische Fakultät besteht seit der Gründung der Universität im Jahre 1365. Doch insbesondere nach dem Tod von Theophrastus Bombast von Hohenheim, bekannt als Paracelsus (gest. 1541), büßte sie viel von ihrem Glanz ein. Während sich an zahlreichen Orten Europas Mediziner heranbildeten, die sich in Anatomie spezialisierten und sich ein fundiertes Basiswissen für die Erkennung von Symptomen und in weiterer Folge für die Behandlung aneigneten, die mikroskopierten oder die Heilkunde durch naturwissenschaftliche und chemische Erkenntnisse bereicherten, lag Wien bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts weit hinter dem west- und mitteleuropäischen Standards zurück.

Das lag u.a. daran, dass bis zur Auflösung des Jesuitenordens im Jahre 1773 dessen Mitglieder den Unterricht an der Theologischen und der Philosophischen Fakultät dominierten. Ihre Lehrmethoden führten jedoch bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts zu Kritik an dem unzulänglichen Zustand der weltlichen Fakultäten. An der Medizinischen Fakultät mangelte es an studierten Ärzten, an geeigneten Lehrmaterialien und an einem praxisorientierten Unterricht. Die Hörsäle befanden sich in einem desolaten Zustand, die Professoren waren aufgrund der geringen Bezahlung wenig engagiert. Die Hauptlast der medizinischen Versorgung der Bevölkerung trugen damals Bader und Wundärzte, also handwerklich ausgebildete Chirurgen. Das strikte Festhalten am antiken Bücherwissen veranlasste zahlreiche Studenten im Ausland zu promovieren, was sich sowohl für die Wiener Universität als auch für die Habsburgermonarchie, vor allem aus nationalökonomischer Sicht, als nachteilig erwies. Noch war das medizinische Denken viel zu wenig auf die wirtschafts- und sozialpolitischen Anforderungen moderner Staaten mit einer stetig wachsenden Bevölkerungszahl ausgerichtet. Wesentliche Themen wie Präventivmaßnahmen, Epidemiebekämpfung, Impfprogramme, Hygiene oder eine flächendeckende medizinische Versorgung durch akademisch ausgebildete Mediziner standen viel zu wenig im Fokus.

Erst nachdem Erzherzogin Maria Theresia den Boerhaave-Schüler Gerard van Swieten 1745 aus Leiden nach Wien berufen hatte, erfolgten umfassende Reformen, die den Grundstein der „Älteren Wiener Medizinischen Schule“ legten. Ziel van Swietens war es, dem Jesuitenorden die universitäre Verantwortung zu entziehen und diese in staatliche Hände zu legen. Einen wichtigen Schritt in dieser Richtung konnte er 1752 mit der Erhebung der Universität zu einer staatlichen Anstalt erreichen.

Van Swietens Reformpläne

Bereits 1746 begann van Swieten selbst, geistes- und naturwissenschaftliche sowie medizinische Vorlesungen zu halten. Letztere organisierte er in einem zweijährigen Kolloquium. Als Unterrichtsbehelf verwendete er anatomische Präparate, die er aus Leiden mitgebracht hatte und mit denen er einen modernen Anschauungsunterricht demonstrierte. Diese Präparate bildeten die Grundlage für das bereits 1745 gegründete „Museum für menschliche Anatomie“, das von Joseph Hyrtl im 19. Jahrhundert erweitert wurde.

1749 legte van Swieten Maria Theresia einen Universitäts-Reformplan vor, worin er die Bestellung der Professoren, deren Gehälter, die Wahl des Dekans sowie die Abhaltung von Prüfungen und das Promotionsverfahren neu regelte. 1750 bestimmte van Swieten, dass Ärzte, Wundärzte, Bader und Hebammen künftig nur dann ein Recht auf Praxisausübung und Anstellung in Wien erhalten sollten, wenn sie an der Medizinischen Fakultät unter seinem Vorsitz geprüft und approbiert worden waren. Er wollte sich von den Kenntnissen der Ärzte und anderen Personen, die Heilberufe ausübten, persönlich überzeugen.

Für die medizinische Lehre unterstrich er die Bedeutung des botanischen und chemischen Grundlagenwissens. Daher wurde 1749 eine Lehrkanzel für Botanik und Chemie an der Universität Wien eingerichtet, die sich auch förderlich auf die pharmazeutische Ausbildung auswirkte. 1754 erwarb Maria Theresia auf Initiative van Swietens die Heunischen Gartengründe am Rennweg, um einen botanischen Garten als „Hortus Medicus“ (Medizinalpflanzengarten) anzulegen.

Mit der Trennung der Fächer Anatomie und Chirurgie begannen die ersten Spezialisierungstendenzen, die ab Beginn des 19. Jahrhunderts zur Entwicklung der Spezialfächer führten.

Weitere Reformen erfolgten im Bereich der didaktischen Unterrichtsmethoden. Insbesondere wurde die Rückwendung von den Lehrbüchern hin zur Beobachtung der Natur und das Prinzip des klinischen Unterrichts – also das Lehren und Lernen am Krankenbett – eingeführt. Diese Ausbildung fand zunächst im Bürgerspital statt, wo Wien nach dem Vorbild der Stadt Leiden eine „Medicinisch- und Chyrurgische Kranken-Curirungs-Schul“ und somit die erste medizinische Universitätsklinik im deutschsprachigen Raum erhielt. Der in Den Haag gebürtige Anton de Haen wurde zu deren ersten Vorstand ernannt und war gleichzeitig der erste klinische Lehrer in Wien. Unter de Haens Nachfolger Maximilian Stoll wurde dieser Unterricht in das Spanische Spital im heutigen 9. Wiener Gemeindebezirk verlegt. Darüber hinaus förderte das ab 1755 in Wien bestehende Anatomische Theater die Praxisausbildung.

1765 begründete van Swieten die „K. k. Pferde-Curen und Operationsschule“ als erste Ausbildungsstätte für Wiener Tierärzte, und auch der Beginn der Zahnheilkunde ging auf van Swieten zurück. Weiters reorganisierte er mit Joseph von Quarin, dem späteren ersten Direktor des Allgemeinen Krankenhauses, die veralteten Spitalseinrichtungen Wiens. Zu deren Finanzierung gründete Joseph II. den k. k. Krankenanstaltenfonds.

Ziel der Reformen war es, für die Medizinwissenschaft ausgezeichnete Forscher und für die praktische Heilkunde bestens ausgebildete Ärzte hervorzubringen, wobei Forschung nicht im Sinne heutiger wissenschaftlicher Zielsetzungen verstanden werden durfte. Im Vordergrund stand das Unterrichten. Die Aufgabe der Professoren war „zu lehren und nicht zu schreiben“, die Lehrbücher mussten von staatlicher Seite approbiert werden.

Als zentrale Verwaltungsorganisation wurde 1760 die Studienhofkommission zur Regelung aller Studienangelegenheiten eingerichtet, die unter Kaiser Leopold II. zunächst 1790 wieder abgeschafft und unter Kaiser Franz I. 1806 erneut eingeführt wurde. 1772 wurde verfügt, dass zur Aufnahme als Medizinstudent die Absolvierung des Studiums der Philosophie, insbesondere des darin inkludierten Teilbereichs Experimentalphysik, Voraussetzung war. Im Verfassungsplan der Wiener Medizinischen Fakultät 1774 hieß es einleitend zur Ordnung des Studii Medici „Ein Medicinae Studiosus muß vorläufig die ganze Phylosophie, besonders aber das Studium Historia naturalis und Physices experimentalis absolviret haben; dann kann er In dem ersten Jahre die Anatomie, Chemie, und Botanie frequentiren, weilen diese Theil mit der Physique und historia naturali viele Verwandtschaft haben, und zu den folgenden vorläufig nöthig sind.“ Betont wurde insbesondere, dass das Wissen aus allen drei Naturreichen (Zoologie, Botanik und Mineralogie) zur „Nahrung und Erhaltung des gesunden menschlichen Körpers als [auch] zur Heilung des Kranktens [sic] gebraucht“ werde.

Bedeutende Vertreter der Älteren Wiener Medizinischen Schule

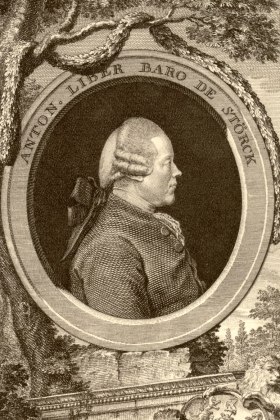

Um seine Reformvorhaben umzusetzen, holte van Swieten bedeutende Mediziner und Naturwissenschaftler nach Wien, darunter den französischen Botaniker und Chemiker sowie ersten Direktor des Botanischen Gartens der Universität Wien Robert-François Laugier, Anton de Haen, Maximilian Stoll, den k. k. Leibmedicus Anton von Störck, den Erfinder der Perkussion (Johann) Leopold Auenbrugger, den Geburtshelfer und Begründer der modernen Balneologie Heinrich Johann Nepomuk von Crantz (Cranz), den Anatomen Lorenz Gasser, nach dem das Ganglion trigeminale oder Ganglion Gasseri, ein Nervenknoten des Trigeminusnervs benannt ist, oder den Pionier der wissenschaftlichen Botanik in Österreich Nikolaus von Jacquin. Sie allesamt waren richtungweisende Vertreter der Älteren Wiener Medizinischen Schule. Zu weiteren Kapazitäten zählen der Begründer der Phrenologie (Gallsche Schädellehre) Franz Joseph Gall, Marcus Anton von Plenciz und Johann Valentin Hildenbrand, die sich mit Infektionskrankheiten, Isolierung und Desinfektion befassten, der Augenoperateur Joseph Barth und Georg Joseph Beer, dem 1812 die Errichtung der weltweit ersten Augenklinik in Wien gelang. Der Chirurg und Geburtshelfer Raphael Johann Steidele ebnete gemeinsam mit dem Steinschneider Franz Xaver Rudtorfer und dem Geburtshelfer Simon Zeller Edler von Zellenberg die Wege für Vinzenz Kern, der den Grundstein für die Entwicklung der Wiener chirurgischen Schulen legte, und für Johann Lukas Boër, der die Geburtshilfe als eigenständiges Fach etablierte. Mit seinem Konzept des Animalischen Magnetismus polarisierte Franz Anton Mesmer, dessen Behandlungsmaßnahmen allerdings von höchsten Stellen schließlich verboten wurden.

Den Übergang zur Neueren Wiener Medizinischen Schule markiert Johann Peter Frank. Seine Bedeutung liegt in der Neuorganisation des Allgemeinen Krankenhauses, als dessen Direktor er fungierte, in der menschenwürdigen Behandlung der Patient*innen im sogenannten Narrenturm, als Reformator des medizinischen Unterrichts und als Pionier der Sozialhygiene und Sozialmedizin. 1805 wurde auf seine Anregung hin die Lehrkanzel der Staatsarzneikunde eingerichtet, die die gerichtliche Medizin und die Sanitätspolizei umfasste. Frank wurde allerdings als politisch unzuverlässig von Andreas Freiherr von Stifft aus Wien vertrieben. Stifft trug zwar wesentlich zum Aufschwung der Naturwissenschaften an der Medizinischen Fakultät bei und ließ u. a. ein ziviles Operateur-Institut unter Vinzenz Kern errichten, seine mehrmaligen Reformen des Mediziner-Curriculums führten jedoch zu einem erschwerten Zugang zum Studium und dienten der Überwachung der Professoren und Studenten, um den Einfluss von ausländischen revolutionären Strömungen und die Verbreitung von unerwünschten Lehrmeinungen zu unterbinden. Ihm gegenüber stand sein Mitarbeiter Ludwig Freiherr von Türkheim, der als Wegbereiter der Neueren Medizinischen Schule bezeichnet wird.

Medizinische Ausbildungsstätten

Das 1784 eröffnete Allgemeine Krankenhaus wurde mit seinen Kliniken, dem Gebärhaus und dem Narrenturm rasch zum wichtigsten Zentrum medizinischer Forschung in Wien. Dort vollzog sich der bereits von van Swieten begonnene Paradigmenwechsel, weg von der naturphilosophischen hin zur naturwissenschaftlichen Methodik, der dann vor allem von den Vertretern der „Jüngeren Wiener Medizinischen Schule“ im 19. Jahrhundert praktiziert wurde.

Auch im Militärsanitätswesen begann van Swieten mit maßgeblichen Reformen, die 1785 unter Kaiser Joseph II. mit der Gründung der Medizinisch-chirurgischen Militärakademie (Josephinum, Josephs-Akademie) einen Höhepunkt fanden. Mit der Förderung der Josephs-Akademie in Wien als militärärztliche Bildungsanstalt wurde das Ansehen der Chirurgie gehoben und national und international anerkannte Spezialisten hervorgebracht. Damit wurde die Geringschätzung der Wundärzte beseitigt und die Chirurgie der Inneren Medizin gleichgestellt.

Quellen

Archiv der Universität Wien, Medizinisches Doktorenkollegium Fasz. 1748-1799, Einleitung zum Verfassungs-Plan der Wienerischen-Medicinischen Facultät.

Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Studienhofkommission 4 in genere, Zl. 110/1783, Votum Störcks.

Artikel

- Die theresianisch-josephinischen Reformen 1749–1790

- Wissenschaft an der Universität Wien vom 18. zum 19. Jahrhundert

- Astronomie | Die Wiener Universitätssternwarte im Wandel der Zeit

- Die Rechts- und Staatswissenschaften, Teil I

- Die medizinische Schule des 18. Jahrhunderts

- Physik in Wien im 19. Jahrhundert

- Die Zweite Wiener Medizinische Schule

- Von Mineralogie, Geognosie, Geologie und Paläontologie

- Kunstgeschichte an der Universität Wien – Die Entstehung einer akademischen Wissenschaft

Zuletzt aktualisiert am : 27.03.2025 - 12:49

-

Die Zweite Wiener Medizinische Schule

19. Jhdt.–1938 -

Das Josephinum

1785–21. Jhdt.